‘‘এক এ চন্দ্র, দুই এ পক্ষ, তিনে?”

‘‘বে… বেদ…”

‘‘সে তো চারে। তিনে নেত্র মনে থাকে না কেন? পাঁচে পঞ্চবাণ, ছ’য়ে…?”

‘‘ঋ–… ঋতু–”

‘‘বাঃ, সাতে?”

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে অসহায় চোখ দুটো। স্মৃতির অতলে ডুব দিয়ে প্রাণপণে উত্তর ছেঁচে আনতে চেষ্টা করে। পারে না। জিজ্ঞেস করি, ‘‘ক’টা ভাওয়েল আছে?”

এক সময়ের ইংরেজির দুঁদে মাস্টার জবাব দেয়, ‘‘বারো… নাকি দশ?”

‘‘পাঁচটা… এ, ই তারপর?”

“আই… ও –”

‘‘গুড, বলো–”

‘‘পি, কিউ…”

“পি, কিউ তো কনসোনেন্ট–ইউ, ইউ–মনে থাকবে?”

অবিকল শিশুর মতো ঘাড় নাড়ে বাবা। মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ির ভাঁজে ভাঁজে অজস্র বলিরেখা বাবাকে ক্রমশ অচেনা করে তুলছে। ডাক্তারবাবু বলেছেন—দ্রুত শুকিয়ে যাচ্ছে, মরে যাচ্ছে বাবার ব্রেনের মেমোরি সেলগুলো।

‘অ্যালজাইমার ইজ আ প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ দ্যাট ডেসট্রয়েজ মেমরি অ্যান্ড আদার মেন্টাল ফাংশানস। দ্য ডিজিজ্ অ্যাফেক্টস ডিফারেন্ট পার্টস্ অব দ্য ব্রেন দ্যাট কনট্রোল মেমোরি, ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড থিংকিং–’ ডাক্তারবাবুর এগিয়ে দেওয়া একটা মেডিক্যাল জার্নালে লেখা লাইনগুলোতে চোখ বুলিয়ে ফেরত দিলাম। মৃদু হেসে ডাক্তারবাবু বললেন, ‘‘বোঝা গেল তো ব্যাপারটা? গুগল্ সার্চ করলেও অবশ্য এই কথাগুলোই শো করবে।”

“আচ্ছা ডাক্তারবাবু, ডিমেনশিয়াও কি এই ধরনেরই কোনো ডিজিজ্? সেটাও তো শুনেছি ভুলে যাওয়ারই ব্যাপার…”

‘‘কিছু স্পেসিফিক ডিফারেন্স তো আছেই। তবে মোর অর লেস সেম। মাসতুতো–পিসতুতো ভাইবোন আর কি! ডিমেনশিয়ার অনেকগুলো টাইপের মধ্যে একটা হল অ্যালজাইমার—বলতে পারেন দ্য মোস্ট প্রবলেমেটিক–”

ডক্টর অনিরুদ্ধ চ্যাটার্জি যে এ লাইনে বেশ পসারওলা ডাক্তার সেটা চেম্বারে ঢুকে চারপাশে একবার চোখ বুলিয়েই বোঝা যায়। বাইরে জ্যৈষ্ঠের গনগনে দুপুরকে উপেক্ষা করে এখানে এসির হিম হাওয়া বইছে, ভারী মিষ্টি রুম ফ্রেশনারে ভরে আছে ঘরটা। গদি আঁটা চেয়ারগুলো মাখনের মতো। কিন্তু এই কমফোর্টেবল জোনেও মাথার মধ্যে একটা অস্বস্তি কিলবিল করছে। অস্বস্তিটা কাটিয়ে বলেই ফেললাম, ‘‘সা– সারবে না ডাক্তারবাবু?”

বড়ো বড়ো ডাক্তারদের একটা গুণ—মুখে একটা বরাভয় হাসি সবসময় ঝুলে থাকে। “আপনার ক্যান্সার হয়েছে, লাস্ট স্টেজ”—রোগীকে এই কথাটা বলার সময়েও দেখেছি সেই অদ্ভুত মায়াবী হাসিটা ঠোঁট থেকে হারিয়ে যায় না। আমার প্রশ্নটা শুনে পেটেন্ট হাসিটা মুখে লাগিয়েই ডাক্তারবাবু বললেন, ‘‘আনফরচুনেটলি দ্য ডিজিজ্ ইজ নট কিউরেবল্—উই ক্যান ওনলি রেজিস্ট ইট—রেজিস্ট দ্য প্রোগ্রেস—যদিও বলব সেটাও খুব ইজি টাস্ক নয়।”

আড়চোখে তাকিয়ে বাবাকে একবার দেখলাম। নিস্পৃহ, শূন্য একটা চাউনি চোখে নিয়ে ভ্যাবলার মতো চেয়ারে বসে আছে। আমার বাবা! কী অসম্ভব মেমোরি ছিল বাবার। ত্রিশ-চল্লিশটা মোবাইল ফোনের নম্বর না দেখে বলে দিতে পারত! ঊনত্রিশ কিংবা সাঁইত্রিশের ঘরের নামতা বলতে গিয়ে বাবা একবারও ঠোক্কর খেত না! আর কী আশ্চর্য, সেই লোকটারই মেমোরি সেলগুলো শুকিয়ে আসছে, মরে যাচ্ছে!

একটা মৃদু গলা খাঁকারি দিয়ে ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘‘তাহলে লাইন অব ট্রিটমেন্টটা… মানে কীরকম হবে?”

‘‘গুড কোয়েশ্চেন,’’ ডাক্তারবাবু মনে হল খুশি হলেন প্রশ্নটা শুনে, ‘‘দেখুন—এই অসুখটা পেটখারাপ, জ্বরজ্বালা নয় যে প্যারাসিটামল খেলাম কিংবা অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্স করলাম আর সেরে গেল। আমি প্রেসক্রিপশনে দু-তিনটে মেডিসিন লিখছি কিন্তু শুধু মেডিসিনে হ্যাভক কিছু হবে বলে মনে হয় না। হোয়াট হি নীডস্ মোর ইজ ইওর হেল্প, ইওর সাপোর্ট, ইওর কেয়ার–”

আমি মাথা নাড়ি, ‘‘ওটা নিয়ে ভাববেন না। আমাদের ফ্যামিলির সবাই ইনফ্যাক্ট ওনাকে দেখব। আপনি বরং মেমোরিটা কীভাবে অ্যাকটিভ রাখব সেটা যদি…”

আমাকে শেষ করতে দিলেন না ডাক্তারবাবু, ‘‘ঘা মারবেন, কোশ্চেন করবেন—ডিফারেন্ট সাবজেক্ট, ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল থেকে কোশ্চেন করুন। কোশ্চেন করে করে মেমোরি সেলগুলোতে ঘা মেরে যতটা সম্ভব অ্যাকটিভ রাখুন।”

প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে ডাক্তারবাবু চোখ তুলে আমাকে বললেন, ‘‘আপনি স্প্যাস্টিক বাচ্চা নিশ্চয়ই দেখেছেন? বয়স অনুযায়ী এদের গ্রোথ হয় না, মুখগুলো হয় মঙ্গোলিয়ানদের মতো; আই.কিউ লেভেল থাকে সাংঘাতিক রকম পুওর—ইভন্ বিলো টোয়েন্টি! অনেক সময় জল খাওয়া,বাথরুম যাওয়া—এসব মোস্ট কমন অ্যাক্টিভিটিগুলোও করতে পারে না।”

গলা শুকিয়ে আসে আমার, ‘‘তাহলে আপনার প্রেডিকশন?”

‘‘নো, নো’’, আবার আমাকে থামিয়ে দেন ডাক্তারবাবু, ‘‘ইট ইজ নট মাই প্রেডিকশন—রাদার ইট ইজ দ্য কমন প্রোগ্রেস অব দ্য ডিজিজ্–”

আমার ঝুলে পড়া মুখ দেখে বোধহয় ডাক্তারবাবুর কিছুটা অনুকম্পা হয়; আমাকে সাহস দেওয়ার জন্য বলেন, ‘‘হাল ছাড়বেন না। প্র্যাকটিস করান, রিগোরাস প্র্যাকটিস—ওনার আইডেন্টিটি নিয়ে প্রশ্ন করুন, পুরোনো দিনের কোনো ঘটনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করুন। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার লক্ষ করবেন—আপনার বাবা লাঞ্চে কী খেলেন সেটা হয়তো ডিনারের সময় খেয়াল থাকবে না কিন্তু চল্লিশ বছর আগের কোনো নিমন্ত্রণের কথা হয়তো উনি মেমোরাইজ করতে পারবেন।”

আমি চোখ বড়ো বড়ো করে বলেছিলাম, ‘‘সত্যিই ইন্টারেস্টিং!”

‘‘এগজ্যাক্টলি—কাজেই কীপ অন ট্রায়িং, মেমোরি সেলে নক করতে বললাম—জাস্ট ডু ইট।”

তারপর থেকে আমি তো যথাসম্ভব ঘা মারছি, মাঝে মধ্যে বৌ স্বাতী আর ছেলে ঋভুও ঘা মারতে থাকে। তবু বাবার মেমোরি গ্রাফ কনসিসটেন্টলি ডাউনওয়ার্ড। এমন কি সূর্য কোনদিকে ওঠে কিংবা অস্ত যায়—সেটাও ঠিকঠাক বলতে পারে না। আকাশপাতাল ভেবে শেষপর্যন্ত হয়তো বলে, ‘‘জানি না তো, উত্তর নাকি দক্ষিণ?”

এক একদিন রোখ চেপে যায় আমার, ‘‘নাম কী তোমার?”

“ঈশ্বর—”

“ঈশ্বর কেন? বেঁচে আছো তো—বলো শ্রী–”

“শ্রী প্রভাত কুমার রায়।”

“কুমার নয়–চন্দ্র–প্রভাত চন্দ্র। তোমরা ক’ভাই?”

“তি– তিন–”

‘‘তিন কেন? দুই–দুই। নাম কী কাকুর?”

“সি–সিধু–”

‘‘সে তো মামার নাম–কাকুর নাম কী?”

‘‘কী?” পালটা প্রশ্ন ভেসে আসে।

তবু হাল ছাড়ি না, “আমি কে, আমি?”

“খোকা।”

“বেশ–খোকার নাম কী?”

‘‘প্রভাত চন্দ্র–”

‘‘দুত্তোর! প্রভাত চন্দ্রের ছেলে কে?”

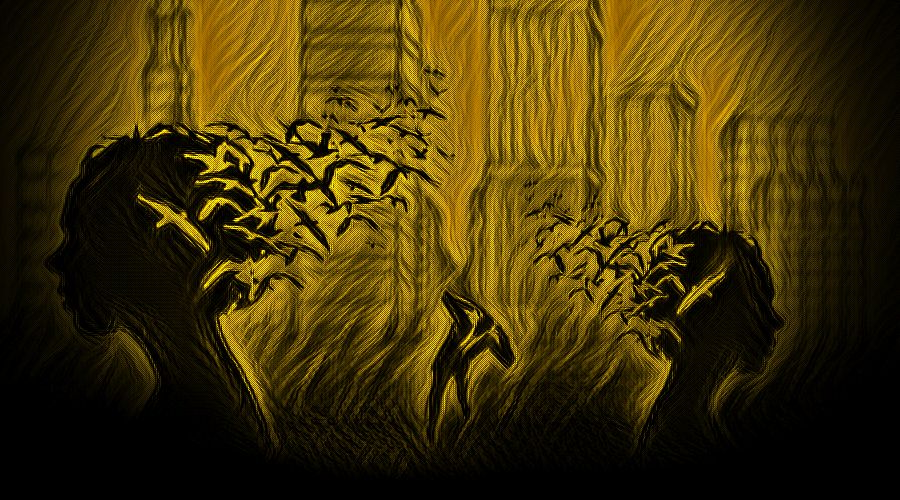

বাবার ফ্যাকাশে চোখ দুটো আবার স্মৃতির পাতা ঘাঁটতে থাকে।

সেদিনের মতো রণে ভঙ্গ দিয়ে উঠে আসছি, স্বাতী এসে সামনে দাঁড়ায়, ‘‘ইমপ্রুভমেন্ট কিছু?”

‘‘নাঃ, ক্রমশ ডিটোরিয়েট করছে।”

“অ্যালজাইমার সারে না, আমার পিসেমশাইকে দেখেছি তো। তাও তো পরশুর কথা তোমাকে বলিনি—টেনশন করবে।”

ভ্রূ কুঁচকে বলি, ‘‘কী হয়েছিল?”

‘‘বাবা স্নান করতে ঢুকেছিলেন বাথরুমে। ব্যস্, দরজা খুলে বেরোতে পারেন না। আমি ডাকছি, ঋভু দরজায় ধাক্কা মারছে—শেষে অনেক কষ্টে…”

অবস্থাটা যে এতটা ঘোরালো হয়ে উঠবে প্রথমদিকে বোঝা যায়নি। খুচখাচ কিছু জিনিস যেমন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, লকার কিংবা ফোন নম্বর ভুলে যাচ্ছিল বাবা। বয়সকালে অমন একটু আধটু হতেই পারে ভেবে খুব একটা আমল দিইনি। কিন্তু যেদিন ছোটোমাসির ছেলে আশিসের পরিচয় বোঝাতে আধঘণ্টা সময় লাগল, সেদিনই বুঝেছিলাম কেস খারাপ। দুশ্চিন্তাটা আতঙ্কের চেহারা নিল যেদিন বাবা দেওয়ালে টাঙানো নিজের ছবিটার দিকেই তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘‘ওটা কে?”

‘‘কে মানে? নিজের ছবি দেখে চিনতে পারছ না?”

মাথা নাড়ে বাবা। শুধু বিড়বিড় করতে থাকে, ‘‘ঘোলাটে, ঘোলাটে হয়ে গেছে সব।”

বাবার ব্যাপারটা নিয়ে বন্ধুমহলে কিংবা অফিসে কলিগদের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে দেখলাম ভয়ংকর এই মানসিক রোগটা বেশ কমন এবং আমিই এতদিন এই ব্যাপারে বিশেষ কিছু জানতাম না। টিফিন ব্রেকে অফিস ক্যান্টিনে কথাটা তুলতেই স্রোতের মতো এক্সপার্টস ওপিনিয়ন ধেয়ে আসতে লাগল। প্রবীরের মামাশ্বশুর তো আজ দশ বছর ধরে অ্যালজাইমারে ভুগছেন—কলকাতার নিউ আলিপুরে একজন নামকরা ডাক্তারকে দেখান—আমি চাইলে পাঁচদিনের মধ্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেবে। সুজয়ের জ্যাঠামশাইয়ের বন্ধুও বেশ ক’বছর ভুগছেন। কেস ক্রিটিক্যাল—জামাকাপড় পরতেও ভুলে যান। ডাক্তার বলেছে ‘‘নো হোপ।” বন্ধু স্থানীয় বিমলকে বলতেই টেবিল চাপড়ে বলল, ‘‘চিন্তা করার কিছু নেই, সোজা সাউথে চলে যাও।”

হাঁ হয়ে গেলাম; বললাম, ‘‘এটা তো হার্ট, পেট কিংবা অন্য কোনো ফিজিক্যাল ইয়ে নয়…”

“আরে ফিজিক্যাল, মেটাফিজিক্যাল, মেন্টাল—যে কেসই হোক না কেন—সাউথ ইজ দ্য বেস্ট। আমার এক দূর সম্পর্কের জামাইবাবুর বাবা—অ্যালজাইমারে ভুগে ভুগে সব ভুলে গিয়েছিলেন। আজ বছর দুয়েক হল চেন্নাই-এ দেখাচ্ছেন—মির্যাকল্ রেজাল্ট! এই তো মাস দেড় দুই পরেই আবার চেক আপে যাবেন। তুমি বরং মেসোমশাইকে নিয়ে ওদের সঙ্গে চলে যাও।”

মোবাইল ফোন নিয়ে আমার কোনোদিনই খুব একটা আদিখ্যেতা ছিল না—ফেসবৃুক, হোয়াটসঅ্যাপ তো দূরের কথা। কিন্তু ইদানীং হাজারো কাজের ফাঁকে একটু অবসর পেলেই গুগল্ নিয়ে বসে পড়ি। অ্যালজাইমার সম্বন্ধে না জানা ইনফরমেশনগুলো গোগ্রাসে গিলতে থাকি। একের পর এক ওয়েবসাইট খুলতে থাকে আর ইনফরমেশনের পাহাড় জমে ওঠে। ডাক্তারবাবুকেও মাঝে মধ্যে বাবার ব্যাপারে লেটেস্ট আপডেট দিই। বেশ ভদ্র ডক্টর চ্যাটার্জি—শত ব্যস্ততার মধ্যেও বিরক্ত হন না। ধৈর্য ধরে শোনেন—দরকার হলে ফোনেই অ্যাডভাইসও দেন।

সেদিন কিন্তু গুগল্ ঘাঁটতে গিয়ে হাড় হিম হয়ে গেল। কী কুক্ষণে যে গুগল্ সার্চ করে জানতে চেয়েছিলাম অ্যালজাইমার হেরিডিটারি কিনা—জিন-টিনের ব্যাপারটাই বা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে গুগল্ যে তথ্য সাজিয়ে দিল—তাতে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অবধি খাড়া হয়ে গেল। গুগল্ জানাচ্ছে—“দেয়ার ইজ আ হেরিডিটারি কমপোনেন্ট টু অ্যালজাইমার। পিপল হুজ পেরেন্টস অর সিবলিংস হ্যাভ দ্য ডিজিজ্ আর এ্যাট আ স্লাইটলি হায়ার রিস্ক অব ডেভেলপিং দ্য কন্ডিশন’’— ‘‘স্লাইটলি হায়ার রিস্ক!” তার মানে কিছুটা হলেও আমি রিস্ক জোনের মধ্যে পড়ছি! আমি, প্রকাশ চন্দ্র রায়, এক্স স্কুল টিচার প্রভাত চন্দ্র রায়ের একমাত্র ছেলে—আমিও যেকোনো দিন অ্যালজাইমারের শিকার হতে পারি! হতে পারি কারণ বাবার রক্ত আমার শরীরেও বইছে! বাবার মতো আমিও সব কিছু ভুলে যাব? নিজের নাম, বৌ-এর নাম, ছেলেপুলের নাম, ঠিকানা, বাড়ি-ঘরদোর- সব! সব! বাবার মতো একদিন আমিও নিজে নিজে খেতে পারব না! জামাকাপড় চেঞ্জ করতে পারব না! অসম্ভব! আটকাতে হবে, যে করেই হোক রোগটাকে আটকাতে হবে। ছুটে যাই স্বাতীর কাছে; বলি, ‘‘কিছু প্রশ্ন করো আমাকে।”

অবাক হয়ে যায় স্বাতী, ‘‘কী প্রশ্ন করব?”

‘‘এনিথিং—ফ্রম আলপিন টু এলিফ্যান্ট।”

স্বাতীর ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা তখনও কাটে না; বলে, “কেন প্রশ্ন করব হঠাৎ?”

‘‘ও! পালটা প্রশ্ন কোরো না প্লীজ।”

“এভাবে… প্রশ্ন করা যায়?”

‘‘কেন যাবে না? ধরো তুমি জানতে চাইলে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের নাম কী? নয়তো কিংকর্তব্যবিমূঢ় মানে কী? আমার ক’টা মাসি-পিসি আছে, তাদের ছেলেপুলেদের নাম কী? নাও–স্টার্ট–কুইক–ঘা মারতে হবে মেমোরি সেলে।”

সন্ধ্যার দিকে স্বাতীর সামনে আমি আর বাবা দুজনেই পাশাপাশি বসি। স্বাতী বাবাকে জিজ্ঞেস করে, ‘‘দুপুরে কী দিয়ে ভাত খেয়েছেন?” নয়তো “আমি কে বলুন তো? পাশে বসে আছে, ও কে?” পারে না বাবা উত্তর দিতে; ফ্যালফ্যাল করে অক্ষম, বার্ধক্য তাকিয়ে থাকে। এবার আমার পালা—ক্ষুধার্ত বাঘের মতো ওঁত পেতে বসে আমি। স্বাতী জিজ্ঞেস করে, ‘‘চাঁদে প্রথম কে গিয়েছিল? স্পেনের কারেন্সির নাম কী? প্রথমবার ফুটবল বিশ্বকাপ কোন্ দেশ জিতেছিল? তোমার পিসতুতো ভাই-এর বৌ কোন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার?” প্রশ্ন করার অপেক্ষা মাত্র, উত্তর নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি আমি। একসময় ক্লান্ত হয়ে স্বাতী বলে, ‘‘দুত্তোর, আমি উঠছি।”

আমি ওর হাত আঁকড়ে ধরি, ‘‘উঠো না, আরও কিছু প্রশ্ন করো–”

“কী আর জিজ্ঞেস করব? সবই তো পারছ।”

‘‘কতগুলো ফোন নম্বর জিজ্ঞেস করো—আমাদের রিলেটিভদের অ্যাড্রেস জিজ্ঞেস করো—”

খেতে বসে এক একদিন স্বাতীকে বলি, ‘‘আমাকে জিজ্ঞেস করো তো আমার ফেবারিট ডিশগুলো কী কী?”

বিরক্ত হলেও স্বাতী জিজ্ঞেস করে আর আমি বলতে থাকি—“সুক্তো, এঁচোড়ের তরকারি, ইলিশ পাতুরি, নলেন গুড়ের পায়েস–”

রাত গভীরে বিছানায় মাঝেমধ্যে স্বাতী যখন ঘন হয়ে আসে, জাগাতে চায় আমাকে—তখনও প্রশ্ন তাড়া করে বেড়ায়। স্বাতীর কাছেই জানতে চাই, ‘‘তোমার মনে আছে কোন্ তারিখে আমাদের প্রথম ফিজিক্যাল রিলেশন হয়েছিল?” স্বাতী দাঁত চেপে বলে, ‘‘জানি না, কাছে এসো।” কাছে যেতে পারি না; প্রশ্নটা তখনও হুল ফোটায়—বাইশ না চব্বিশে ফেব্রুয়ারি? অধৈর্য স্বাতী চাপা চিৎকার করে, ‘‘আসবে কাছে?” আমি বিভ্রান্তের মতো এদিক ওদিক তাকাই। মশারির ভিতরের জাফরি অন্ধকারে কোনো উত্তর পাওয়া যায় না। এবারে হিসহিসিয়ে ওঠে স্বাতী, ‘‘ওভাবে তাকিয়ে আছো কেন? ভুলে গেছ নাকি? নতুন করে শিখিয়ে দিতে হবে?” স্বাতীর নিঃসীম শরীরী উপত্যকায় মুখ গুঁজে বিড়বিড় করি, ‘‘তুমি তো জানো না বৌ; মেডিক্যাল জার্নালে লেখা ছিল অ্যালজাইমার ডেসট্রয়েজ মেন্টাল ফাংশানস।”

রবিবার সন্ধেবেলায় স্বাতীকে যখন জিজ্ঞেস করলাম, ‘‘আজ কখন বসবে?” স্বাতী মুখ ঝামরে উঠল, ‘‘শুধু বাপ-ব্যাটাতে কেন? আজ থেকে নাতিকেও ডেকে নাও। তিন জেনারেশন একসঙ্গেই মেমোরিতে শান দিতে বসো।”

‘‘ঋভু? তুমি ঋভুর কথা বলছ? ও তো ছোটো—ওকে অ্যালজাইমার ছোঁবে কেন?”

‘‘সে তো হিসেব মতো তোমাকেও না ছোঁয়ার কথা। তবু তো অ্যালজাইমার নিয়ে হাফ খ্যাপা হয়ে গেছ। তুমি কি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেছ? গুগলে সার্চ করে দেখেছ যে ছোটোদেরও অ্যালজাইমার হয় কি না? তারা কি ফুল প্রুফড নাকি তাদেরও অল্প বিস্তর, অ্যাটাকড হওয়ার চান্স থাকে?”

আমি কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলাম স্বাতীর দিকে। ঠিক, একদম ঠিক বলেছে আমার বৌ। কী গ্যারান্টি আছে যে অ্যালজাইমার জেন ওয়াইকে কাবু করতে পারে না? ডাক্তারবাবুকে ইমিডিয়েট ফোন করা চাই। প্রথম দু’বার ফোন করে পেলাম না—এনগেজড। স্বাভাবিক—চেম্বারের টাইম এখন। হাল ছাড়লাম না—চতুর্থবার রিং হল—ডাক্তারবাবু ধরলেনও। দুশ্চিন্তার কথাটা বলতেই হো হো করে একচোট হেসে উড়িয়ে দিলেন ব্যাপারটা, ‘‘ছেলের বয়স তো নিশ্চয়ই কুড়িও হয়নি?”

আমি বললাম, ‘‘না, এই সতেরো পেরিয়ে আঠারো চলছে।”

“দেন হোয়াই আর য়ু থিংকিং রাবিশ? জাস্ট লুক আফটার ইওর এজেড ফাদার অ্যান্ড নাথিং এলস।” এটুকু বলেই রেখে দিলেন ফোনটা।

স্বাতী আমার মুখ দেখেই বোধহয় বুঝে গেল। জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা করে ডেঁটে দিয়েছে তো? বিশ্বাস হয়েছে তোমার?”

বিশ্বাস? না, না, শুধু একজন ডাক্তারের কথাতেই বিশ্বাস হয়ে যাবে? এত বড়ো ভয়ংকর একটা রোগের ব্যাপারে একজন ডাক্তারের সিঙ্গল ওপিনিয়নই কি যথেষ্ট? গুগলে একবার সার্চ করে দেখব না? ফোনে নেট অন করে সার্চ করতে শুরু করলাম—লিখে পাঠালাম—‘‘ক্যান অ্যালজাইমার অ্যাফেক্ট দ্য ইয়ং জেনারেশন?” কয়েক মুহূর্ত পরেই হাবিজাবি অনেক ইনফরমেশন ভেসে উঠল কিন্তু আমার জহুরীর চোখ তার মধ্যে থেকেই ঠিক লাইন খুঁজে নিয়েছে—‘‘সাইনস অব অ্যালজাইমার্স ডিজিজ্ ক্যান স্টার্ট ইভন্ ইন টোয়েন্টিজ।” তাহলে? ঋভুও সেফ জোনে নেই। যা ভেবেছি ঠিক তাই। ডাক্তারবাবুর ওভাবে হেসে উড়িয়ে দেওয়াটা মোটেই ঠিক হয়নি। স্বাতীকে দেখিয়ে দিলাম লাইনটা, ‘‘দ্যাখো, কী লিখছে—ঋভু কোথায়?”

ঋভু নিজের ঘরে বসে পড়ছিল। পাকড়াও করলাম ওকে, ‘‘বই রাখ—আমি যা জিজ্ঞেস করছি উত্তর দে।”

আমার দিকে তাকিয়ে বেচারা বোধহয় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল একটু; জানতে চাইল, “কে– কেন?”

‘‘দরকার আছে—আমার ফোন নম্বরটা বল তো?”

ঘটনার আকস্মিকতায় অবাক হয়ে গেলেও ঋভু ঠিকঠাক বলল নম্বরটা। “তোর মামার নম্বর? আগেরবার পুজোয় কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলি?” আমাকে স্বস্তি দিয়ে প্রত্যেকটা উত্তরই দিতে পারল ঋভু।

স্বাতী পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, ‘‘কী হল? ছেলে ঠিকঠাক উত্তর দিতে পেরেছে? এবার পাগলামিটা থামাও।”

“কী বলছ? রিস্ক নেওয়াটা ঠিক নয়। আজ ঠিক বলেছে- হু নোজ্ কালও ঠিক বলবে, পরশু ভুল করবে না? ওকেও মাঝেমধ্যে আমাদের সঙ্গে বসিয়ে প্রশ্ন কোরো।”

স্বাতী অপলকে আমার দিকে ওর গভীর চোখ দুটো মেলে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, ‘‘আর আমাকে কে প্রশ্ন করবে? আমারও তো বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেল। অ্যাম আই সেফ?”

আমি চমকে স্বাতীর দিকে তাকালাম; তাকিয়েই রইলাম।

ডাক্তারবাবুর কথামতো কিছু জার্নাল ঘেঁটে ঘেঁটে আর গুগল্ সার্চ করে করে আমিও এখন মোটামুটি অ্যালজাইমার বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছি—অন্তত যেকোনো চায়ের টেবিলে কোনো নভিসকে কিছু জ্ঞান দেওয়ার মতো ইনফরমেশন এখন আমার স্টকে মজুত। যেমন গতকালই অ্যালজাইমার ডিজিজের সবচেয়ে কমন সাতটা সিম্পটম মুখস্থ করে ফেললাম। বাবার ক্ষেত্রেই তো দুটো অ্যাপ্লিকেবল্—ইদানীং বাবা নিজে নিজে জামাকাপড় পরতে পারছে না আবার পরিয়ে দিলে খুলতেও পারছে না—অর্থাৎ ছ নম্বর পয়েন্ট—‘টু ওরিয়েন্ট ক্লোদিং টু দ্য বডি’, তারপর ধরুন, বাবা চপ্পল জোড়া রাখছে খাটের উপর আর চশমার ঠাঁই হচ্ছে বাথরুমে! সিম্পলি দু’নম্বর পয়েন্ট—‘মিসপ্লেসিং পার্সোন্যাল বিলংগিনস্।”

গত পরশু চটি কিনতে জুতোর দোকানে গিয়ে বাবার স্কুলের কলিগ রণজয়বাবুর সঙ্গে দেখা হল—বাবার তিন বছর পর রিটায়ার করেন। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললাম, “কেমন আছেন কাকাবাবু?”

রণজয়বাবু একবার আমার দিকে তাকালেন, ভ্রূ দুটো কোঁচকালেন কিন্তু চিনতে পাবার কোনো লক্ষণ ফুটে উঠল না। বললাম, ‘‘আমি প্রভাতবাবুর ছেলে—প্রভাত রায়—আপনার স্কুলের…”

রণজয়বাবুর স্মৃতির পর্দা মনে হয় এতটুকুও ফাঁক হল না। ভাবলেশহীন মুখে দাঁড়িয়েই রইলেন। পরিষ্কার পাঁচ নম্বর পয়েন্ট—“ইনএবিলিটি টু রিকগনাইজ ফেসেস অর কমন অবজেক্টস্।”

কিন্তু ধাঁধায় পড়ে গেলাম আমাদের পাড়ার ক্লাব ‘নবীন সংঘ’-এর প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের দিনে। প্রতি বছর পাড়ার লোকের উদ্যোগেই চাঁদা তুলে বেশ জমজমাট অনুষ্ঠান করেই প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। আট থেকে আশি—মোটামুটি সবাই অংশগ্রহণ করে থাকে। এ বছর একটা রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করা হয়েছে। সকাল দশটার মধ্যেই স্নান-টান সেরে, পাঞ্জাবি চড়িয়ে ঋভুকে নিয়ে ক্লাবে হাজির। মূল দায়িত্বে থাকা ছেলেগুলো ফুল-মালা-ফ্লেক্স দিয়ে বেশ যত্ন করেই সাজিয়েছে মঞ্চ আর ক্লাব প্রাঙ্গণ—ত্রুটি রাখেনি কোথাও। লোকাল এমএলএ আসবেন উদ্বোধন করতে। লো ভল্যুমে রবীন্দ্র সংগীত বাজছে। হঠাৎই মঞ্চের দিকে তাকিয়ে মনে হল একটা খামতি রয়ে গেছে। ক্লাবের এক্স প্রেসিডেন্ট মনোহরবাবুর একটা ফটো সাজিয়ে গুছিয়ে মঞ্চের উপর রাখলে ভালো হত। ভালো হত কেন? অবশ্যই রাখতে হত। মনোহর ব্যানার্জি শুধু যে হাইকোর্টের ব্যারিস্টার ছিলেন তাই নয়, এই ‘নবীন সংঘ’ বলতে গেলে একরকম ওনার হাতেই তৈরি। প্রত্যেক অনুষ্ঠানে সবচেয়ে মোটা ডোনেশনটা আসত ওনার কাছ থেকেই। মাস ছয়েক আগে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে হঠাৎ মারা গেছেন। পাশ দিয়ে বিল্টু যাচ্ছিল, ওকেই ডাকলাম। বিল্টু দাঁড়াল, ‘‘কিছু বলবে?”

“হ্যাঁ—সবকিছুই খুব সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে।”

“হয়েছে তো?” বিল্টুর গলায় তৃপ্তি, ‘‘দুদিন ধরে যা খাটাখাটনি হয়েছে।”

‘‘বলছি যে বিল্টু একটা খামতি চোখে পড়ছে–”

‘‘খামতি?” ভ্রূ কোঁচকায় বিল্টু।

‘‘হ্যাঁ—আমাদের এক্স প্রেসিডেন্টের একটা ছবি ফুল-মালা দিয়ে…”

‘‘এক্স প্রেসিডেন্ট মানে? কার কথা বলছ?”

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম বিল্টুর কথা শুনে। এক্স প্রেসিডেন্ট কে সেটা বিল্টুকে মনে করিয়ে দিতে হবে? গলা খাঁকরে বললাম, “মনোহরবাবুর কথা বলছি। এই সেদিন অবধি উনিই তো আমাদের মাথা ছিলেন।”

বিল্টু মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, ‘‘এখন এই ইলেভেনথ্ আওয়ারে আবার ওনার ফটো আনতে যাওয়া, সাজানো—ও অনেক হ্যাপা। সেক্রেটারির ভাষণে না হয় ওনার সম্বন্ধে দু’চার কথা জুড়ে দেওয়া যাবে।”

চলে গেল বিল্টু। এরপর দেখা হল বিকাশ আর স্বপনের সঙ্গে। ওদেরও বললাম একই কথা। আশ্চর্য! বিল্টুর কথাগুলোই আউড়ে দিল। ক্লাবের এত আয়োজন, এত লোকজন, এত অনুষ্ঠান—অথচ ক্লাবের মূল স্থপতির জন্য কোথাও এক চিলতে জায়গা নেই!

এম.এল.এ-র গাড়ি এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নামতেই উলুধ্বনি, পুষ্পবৃষ্টি—ছেঁকে ধরেছে সবাই। এক্ষুনি অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যাবে। থাকতে ইচ্ছে করল না—ঋভুকে বলে বেরিয়ে এলাম ক্লাব থেকে। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম মনোহরবাবুর বাড়ি। মাসিমা একাই থাকেন—ছেলে অস্ট্রেলিয়ায়। ডোরবেল টিপতেই মাসিমা নিজেই দরজা খুললেন। প্রণাম করে বললাম, ‘‘কেমন আছেন?”

‘‘ও তুমি? ঘরে এসো—অনেকদিন তোমাদের খোঁজখবর নেই।”

‘‘মাসিমা,’’ ইতস্তত করেও কথাটা বলেই ফেলি, ‘‘আজ ক্লাবে অনুষ্ঠান–আপনি গেলেন না?”

‘‘আমি?” মাসিমা অবাক হয়ে তাকালেন, ‘‘আমি তো অনুষ্ঠানের কথা জানি না বাবা; কেউ তো বলেনি আমাকে যেতে!”

গোটা ক্লাব ভুলে গেছে মনোহরবাবু আর মাসিমাকে! এত দ্রুত! মাস ডিমেনশিয়া! অ্যালজাইমারের কত নম্বর সিম্পটম্ এটা?

ছাব্বিশ তারিখটা আমাদের দেশের পক্ষে যথেষ্ট অমঙ্গলের। ছাব্বিশে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন সকালবেলায় গুজরাটের ভুজ-এ মারাত্মক ভূমিকম্পে প্রাণ হারিয়েছিল বেশ কয়েকহাজার মানুষ; ছাব্বিশে ডিসেম্বর সুনামিও প্রাণ কেড়েছিল অজস্র মানুষের আবার ছাব্বিশে নভেম্বর মুম্বাই-এ তাজ হোটেল, নরিম্যান পয়েন্ট, সি.এস.টি স্টেশনে লাগাতার জঙ্গী হানায় দুশোরও বেশি মানুষ খুন হয়েছিল। প্রত্যেকটাই ছাব্বিশ তারিখে! কী অদ্ভুত সমাপতন! ছাব্বিশে নভেম্বর তারিখটা বেশি করে মনে থাকার কারণ ওইদিন সন্ধ্যায় নবীন সংঘে ছোট একটা অনুষ্ঠান হয়। নিহতদের স্মৃতির উদ্দেশে দু মিনিট নীরবতা পালন, মোমবাতি জ্বালানো, দু’চারজনের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য। নেহাত মামুলি হলেও ফি বছর হয়ে আসছিল অনুষ্ঠানটা। এবার ভেবেছিলাম স্বাতীকেও নিয়ে যাব। সোফাতে বসে টিভি দেখছিল—রেডি হওয়ার কথা বলতেই সদ্য প্লাক করা ভ্রূ দুটো উপরে তুলে জিজ্ঞেস করল, ‘‘সন্ধেবেলায় আবার ক্লাবে মরতে যাব কেন?”

‘‘আহা-হা, মরতে যাবে কেন? প্রোগ্রাম আছে না? সকালে বললাম যে তোমাকে।”

‘‘সকালে কখন কী বলেছ সে কি আর এখন মনে থাকে? কী এমন হাতি-ঘোড়া প্রোগ্রাম আছে?”

‘‘আজ তারিখটা মনে নেই? ছাব্বিশে নভেম্বর—কী হয়েছিল আজ?”

“দ্যাখো, সব তারিখের কচকচি আমার মাথায় থাকে না বাপু। জানো তো ইতিহাসে কাঁচা ছিলাম।”

“সত্যি মনে পড়ছে না! মুম্বইতে —জঙ্গী হানা—কাসভ?”

“ওসব কাসভ-বাসব নিয়ে মাথা খেও না প্লীজ। আমার ফেভারিট টিভি সিরিয়ালের স্পেশ্যাল এপিসোড চলছে—শান্তিতে দেখতে দাও। কেউ জিজ্ঞেস করলে বোলো—মাথা ধরেছে, তাই আসতে পারল না।”

সিরিয়ালের অগভীর পাঁক-কাদায় গভীরভাবে ডুবে যায় স্বাতী। ভুলে গেছে স্বাতী! একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে ঋভুর ঘরে গেলাম। যথারীতি খাটের উপর পাশবালিশ জড়িয়ে ল্যাপটপে ডুবে আছে। যাওয়ার ব্যাপারটা বলতেই মাথা ঝাঁকিয়ে উঠল, ‘‘ইমপসিবল্—দারুণ মুভি দেখছি একটা।”

স্বাতীকে না পারলেও ছেলেকে বোঝাতে যাই, ‘‘দ্যাখ যাওয়াটা আমাদের সবার দরকার। মৃত লোকগুলোকে স্মরণ করাটা আমাদের ডিউটি।” ঋভু হাত জোড় করে, “প্লীজ বাবা, আজকের মতো এক্সকিউজ করো।”

মৃদু ধমক দিই, “ল্যাপটপে সিনেমা দেখাটাই তোর কাছে বড়ো হয়ে গেল? ওটা তো পরেও দেখতে পাবি। জঙ্গী হানায়–”

ঋভু আমাকে থামিয়ে দেয়, ‘‘আমি যে সিনেমাটা দেখছি, সেটার সাবজেক্টও জঙ্গী হানা। সো আই অ্যাম অ্যাকচুয়ালি অফারিং রেসপেক্ট টু দেয়ার মেমোরি ওয়াচিং দিস ফিল্ম–”

এরপর আর দাঁড়াইনি। একাই বাড়ি থেকে বেরোতে বেরোতে বিড়বিড় করি, ‘‘তোর মায়ের মতো তুইও ভুলে গেলি ঋভু? তোর মা কি তোকে ব্রাহ্মীশাকের রসটা প্রতিদিন দেয় না?”

ক্লাবে পৌঁছে আর একবার ভ্যাবাচ্যাকা খেলাম। স্মরণানুষ্ঠানের চিহ্নটুকুও কোথাও নেই। ক্লাবঘর থেকে গাঁক গাঁক করে টিভির আওয়াজ ভেসে আসছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল আজ ক্রিকেটের চ্যাম্পিয়নস্ ট্রফির হাইভোল্টেজ ম্যাচ—ভারত-অস্ট্রেলিয়ার সেমিফাইনাল। এমএলএ-র দেওয়া দামি এল.ই.ডি টিভির বিরাট স্ক্রিন তখন চুম্বকের মতো টেনে নিয়েছে মেম্বারদের। সামনে বসে থাকা প্রীতমের কাঁধে খোঁচা মেরে বলি, ‘‘হ্যাঁ রে, অনুষ্ঠান হবে না?”

“অনুষ্ঠান?” প্রীতম টিভি থেকে চোখ না ফিরিয়েই বলে, ‘‘কীসের অনুষ্ঠান?”

“বা রে! প্রতি বছর ছাব্বিশে নভেম্বর জঙ্গীহানায় নিহতদের স্মৃতির উদ্দেশে একটা কনডোলেন্স হয় না?”

‘‘ওসব এখন বাদ দাও—যা তা টেনশনের মধ্যে আছি। চারটে ডট বল গেল।”

বিভাসকে বলতে গিয়ে শুনলাম এখন আস্কিং রেট ছাড়া অন্য কিছু মাথায় নেই।

নাছোড়বান্দার মতো বিল্টু, বিকাশ এমনকি ক্লাব সেক্রেটারি অজয়দাকেও খোঁচালাম—সব শেয়ালের এক রা! ধৈর্যের শেষ বাঁধটা ভাঙতেই চিৎকার করে উঠলাম, ‘‘কী পেয়েছ কি তোমরা? ক্রিকেট ম্যাচই তোমাদের কাছে বড়ো হল? অনুষ্ঠানের জন্য কারও সময় নেই? এতটুকু প্যাট্রিওটিজম নেই তোমাদের?”

বিকাশ হাঁ হাঁ করে ওঠে, ‘‘কী বলছ দাদা? প্যাট্রিওটিজম নেই মানে? দেশকে জেতাতে সেই কখন থেকে টিভির সামনে হত্যে দিয়ে বসে আছি। বাথরুম অবধি যাচ্ছি না পাছে ক্যাপ্টেন আউট হয়ে যায়—আর তুমি বলছ আমাদের প্যাট্রিওটিজম নেই!”

বিকাশের কথা শেষ হতে না হতেই ইন্ডিয়া ক্যাপ্টেন একটা চার মারল। টিভির গর্জনকে ছাপিয়ে গেল ক্লাবঘরের উল্লাস! এই শেষ নভেম্বরের হিমেল সন্ধ্যাতেও আমার গরম লাগছিল; ফিনকি দিয়ে ঘাম ছুটল বুক পিঠ বেয়ে; দমবন্ধ হয়ে আসছিল আমার। বুক ভরে নিশ্বাস নেওয়ার জন্য ছুটে বেরিয়ে এলাম বাইরে। সেদিন মনোহর কাকুকে আর আজ দুশো ভিকটিমকে বেমালুম ভুলে গেল নবীন সংঘ! মেডিক্যাল জার্নালের শেষ লাইনটা মনে পড়ে গেল আমার—“দ্য ডিজিজ অ্যাফেক্টস ডিফারেন্ট পার্টস অব দ্য ব্রেন দ্যাট কনট্রোল মেমোরি, ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড থিংকিং।” বিকাশদের মুখের ভাষা, চিন্তাভাবনা সবকিছুই অ্যাফেক্টেড।

তবে বৌ, ছেলে কিংবা ক্লাবের অপোগণ্ড মেম্বাররা ছাড়াও আরও কত লোক তো আশেপাশে রয়েছে। তারা নিশ্চয়ই ভুলবে না। ওই তো এখানকার কলেজের এক প্রফেসর আসছেন—আমার মুখ চেনা। এগিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ খেজুরে আলাপ চালিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘‘আজ তারিখটা খেয়াল আছে?”

‘‘হ্যাঁ, নভেম্বর ছাব্বিশ—কেন বলুন তো?”

আমার মনে আশার আলো ছিলকে উঠল, ‘‘আজকের দিনটা কেন কুখ্যাত বলুন তো? একটা ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল—প্রচুর লোক মরেছিল।”

আশ্চর্য! এতগুলো ক্লু দেওয়া সত্ত্বেও প্রফেসর ভদ্রলোক কিছু মনে করতে পারলেন না। শেষে অ্যাপোলজি চাইলেন, ‘‘সরি, ভুলে গেছি। ডোন্ট মাইন্ড—এগজ্যাক্টলি কী হয়েছিল বলুন তো?”

প্রফেসরের পর দুটো টোটোচালক, তিনটে বাইক আরোহী, একজন সবজিবিক্রেতা, আমার এক পুরোনো বন্ধু, একজন পথচারী, দুটো বাচ্চা—এক এক করে এতজনকে জিজ্ঞেস করেছি আমি, কেউ বলতে পারেনি। ডক্টর অনিরুদ্ধ চ্যাটার্জি একে কী বলতেন? মাস অ্যালজাইমার?

ফেনিয়ে ওঠা কুয়াশার আস্তরণ মেখে শীতসন্ধ্যা ঘন হয়ে উঠেছে। শুধু কি আমাদের এই ছোট্ট শহরটা নাকি গোটা দেশই ভুলে গেছে আজকের তারিখটা? সরীসৃপের মতো হিম হিম এক ভয়ের অনুভূতি পাক খেতে খেতে শরীরের আনাচে কানাচে পৌঁছে যাচ্ছে। ছটফট করছি আমি—একটা প্রশ্নের উত্তর আমার ভীষণ জানা দরকার; এই মুহূর্তেই দরকার। ডাক্তারবাবুকে ফোন করলাম—একবার, দুবার, তিনবার। ব্যস্ত, ব্যস্ত—প্রতিবার ব্যস্ত। অগত্যা গুগল্—নেট অন্ করে আমার প্রশ্নটা টাইপ করে সার্চ করতে গেলাম। স্লো, অসম্ভব স্লো নেট। কিচ্ছু ভেসে উঠছে না স্ক্রিনে। ভুলে যেও না গুগল্—তুমি অন্তত উত্তর দিতে ভুলে যেও না। আবার ফোন করলাম ডাক্তারবাবুকে—এবার রিং হল কিন্তু উনি ধরলেন না। ফের সার্চ করলাম গুগলে—এই প্রাক ফাইভজি যুগেও কী শ্লথ! প্রায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে নেট—অথচ রাস্তা দিয়ে দুরন্ত গতিতে পেরিয়ে যাচ্ছে বাইক আর চার চাকা। ভয়ের স্রোতটা অক্টোপাসের মতো আমাকে জড়াতে চাইছে। আর অপেক্ষা করা যায় না। গলা ফাটিয়ে এবার চলমান শহরের দিকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলাম—“ক্যান অ্যালজাইমার অ্যাফেক্ট দ্য হোল সোসাইটি?”

গাড়িঘোড়ার জান্তব হর্ন আর রাস্তাঘাটের পাঁচমিশেলি আওয়াজে সে প্রশ্ন বোধহয় কারও কানে পৌঁছালই না।