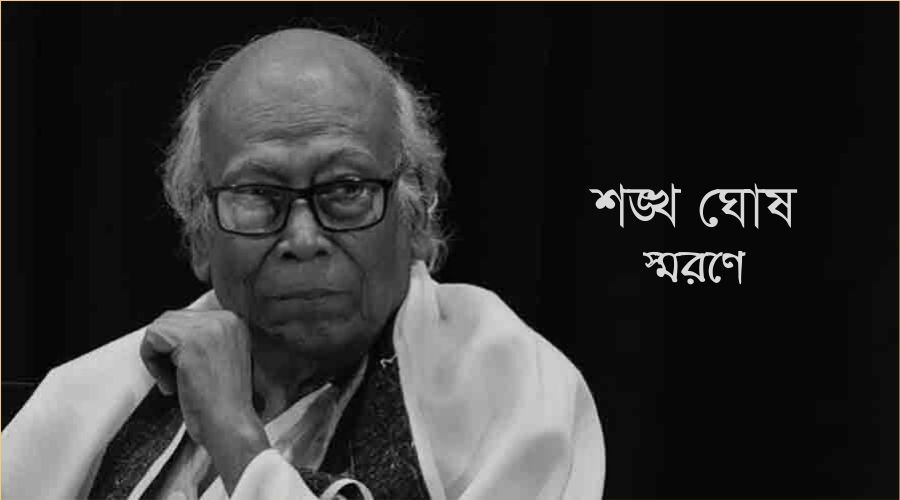

অনেকেরই ধারণা, রীতিমতো এক গুরুগম্ভীর মানুষ ছিলেন তিনি। খুব একটা ঠাট্টা ইয়ার্কি করতেন না নিজে। হয়তো তাঁর পোশাক, গভীর কণ্ঠস্বর, মিতকথন, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য—সব মিলিয়ে অনেকের মনে তৈরি হয়ে আছে এরকম একটা ধারণা। কিন্তু আদতে তার উলটো। মানুষটি ছিলেন আদ্যন্ত রসিক। অথচ সেই রসিকতা কখনোই শালীনতার সীমা ছাড়াত না। কথা কম, কিন্তু যেটুকু বলতেন, সেটুকু অব্যর্থ। অনেকসময়েই খানিক দুষ্টুমিও মিশে থাকত তাঁর রসিকতায়। সে দুষ্টুমি অন্যকে আঘাত করত না, কিন্তু বেশ জব্দ করে দিতে পারত সামনের মানুষটিকে। হয়তো খানিক হতভম্বও হয়ে যেত সে। এইরকমই ছিলেন শঙ্খ ঘোষ—আমাদের ‘স্যার’। এই ‘স্যার’ ডাক নিয়েও আমরা হয়তো ইয়ার্কি মেরেছি—“বাঙালি লেখকদের মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের পর, এরকম ‘স্যার’ উপাধি বোধহয় শুধু আপনার কপালেই জুটেছে। তাই না?” সঙ্গেসঙ্গেই সপাট জবাব আসে—“কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেটা ত্যাগ করতে পেরেছিলেন। আমি আর তা পারলাম কই?”

মাঝেমাঝেই বলতেন, ওঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু অলোকরঞ্জনের সঙ্গে জড়ানো নানা মজার ঘটনা। একদিন তাড়াতাড়িই ছুটি হয়ে গেছে। ষাটের দশকের মাঝামাঝি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস বিল্ডিং থেকে, গল্প করতে করতে বেরিয়ে আসছেন দুই তরুণ অধ্যাপক—শঙ্খ ঘোষ আর অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। গেট পেরিয়ে, অলোকবাবু বলে ওঠেন—“শুনলাম নাকি ‘আরণ্যক’ নিয়ে চমৎকার একটা হিন্দি ছবি হয়েছে। যাবেন নাকি দেখতে?” ‘আরণ্যক’-এর নাম শুনেই, রাজি শঙ্খ ঘোষ। দুজনেই ঢোকেন সিনেমা-হলে। শুরু হয় ছবি। কিন্তু এ কী! কোথায় ‘আরণ্যক’? খানিক হতভম্ব হয়েই, অলোকবাবুর দিকে তাকান স্যার। দেখেন, মিটিমিটি দুষ্টুমির হাসি মুখে, অলোকবাবুও তাকিয়ে আছেন তাঁরই দিকে আর বলছেন—“ভাবলাম, ‘আরণ্যক’ না বললে যদি না আসেন? তাছাড়া এর বাংলা করলেও তো ‘আরণ্যক’-ই হয়, তাই না?” ছবিটি ছিল শাম্মী কাপুর অভিনীত বিখ্যাত – ‘জংলি’।

যাদবপুরেই একবার বাংলার দুই অধ্যাপক—পিনাকেশ সরকার, যিনি তখন চুলের বাহারে সদ্য-যুবক, আর বিরলকেশ শঙ্খ ঘোষ—পাশাপাশি হেঁটে আসছেন আর্টস বিল্ডিংয়ের নীচের রাস্তা ধরে, আপনমনে গল্প করতে করতে। আর তিনতলায়, বাংলা বিভাগের বারান্দা থেকে ঝুঁকে, এক ছাত্র দেখছে সেই দৃশ্য। হঠাৎ সে খেয়াল করে, কখন যেন পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাদেরই আরেক অধ্যাপক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। আর বলছেন—“কী দেখছ?” সে একটু আমতা-আমতা করে—“না…মানে কিছু না…মানে এমনিই…”, আর ত্বরিতে অলোকরঞ্জন বলে ওঠেন—“বাঃ, কী সুন্দর পাশাপাশি হেঁটে আসছেন দ্যাখো—পিনাকেশ আর বিনাকেশ!” যাদবপুরে এরকম মজা করে আরও নানা বিশেষণ চালু হয়ে গেছিল স্যারের নামে। ছাত্রছাত্রীরা কেউ কেউ মজা করে, স্যারেরই এক কবিতার বইয়ের অনুকরণে, আড়ালে বলত—‘ভদ্র বড়, স্বাভাবিক নয়’। আবার অধ্যাপকমহলে অনেকেই তাঁকে ডাকতেন ‘শঙ্খদা’ বলে, যে উচ্চারণকে একটু মুচড়ে নিয়ে, মজা করে কেউ কেউ বলতেন—‘স্বয়ং খোদা’।

রবীন্দ্রনাথে আজীবন মজে থাকা এই মানুষটির ধূমপান বা মদ্যপানের কোনো অভ্যাস ছিল না। এসব কোনোদিন খেয়েও দেখেননি যে, কেমন লাগে। একদিন মজা করেই জিজ্ঞাসা করি—“আচ্ছা, স্যার, আপনি মদ খেলেন না কেন কোনোদিন? রবীন্দ্রনাথ খেতেন না বলে?” মুচকি হেসে জবাব দেন—“প্রশ্নটা কিন্তু ঠিক হলো না। রবীন্দ্রনাথ মাঝেমধ্যে খেতেন একটু-আধটু।” তারপরেই চেপে ধরি, “কিন্তু সিগারেটও খাননি কেন কোনোদিন?” ওই একই হাসি নিয়ে জবাব—“একদিন খেয়েছিলাম। সে এক কাণ্ড।” একটা গল্পের আভাস পেয়ে, চেপে ধরি আরও—“তাই নাকি? কী কাণ্ড শুনি একটু।” তখন বলেন যে, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর এক ভাই হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ছিলেন স্যারের সহপাঠী আর ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের একজন। তিনি চেইন স্মোকার। একবার, ছাত্রজীবনেই, তিনি এক চায়ের দোকানে স্যারের সঙ্গে বসে আড্ডা মারতে মারতে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—“আচ্ছা, তুমি সিগারেট খাও না কেন? তোমার কি ধারণা সিগারেট খেলে কেউ খারাপ ছেলে হয়ে যায়?” স্যার জানান—“না, সে ধারণা হবে কেন? তোমায় কি খারাপ ছেলে ভাবি? আমার দাদাও তো সিগারেট খান। তাঁকে কি খারাপ ভাবি? ইচ্ছে হয় না, তাই খাই না।” হীরেনবাবু গম্ভীরমুখে জানান—“বুঝেছি, আসলে তুমি পিউরিটান।” সেসময়ে নাকি স্যারদের কাছে কাউকে ‘পিউরিটান’ বলা ছিল মারাত্মক গালাগাল। ফলে স্যার সেই গালাগাল শুনে, ক্ষেপে গিয়ে, হীরেনবাবুর মুখ থেকে তাঁর জ্বলন্ত সিগারেটটি ছিনিয়ে নেন। আর তাতে বড়ো বড়ো দুটি টান মেরে সে ধোঁয়া ইনহেল করেন। অথচ একবারও কাশেননি। সেই দেখে অবাক হীরেনবাবু বলেছিলেন—“তুমি তো একবারও কাশলে না! ও, তাই বলো, বুঝেছি, তুমি নিশ্চয়ই লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খাও, প্রকাশ্যে খাও না।”

অনেকসময়ে বলতেন, পঞ্চাশের সেই দামাল কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়ানো নানা মজার অভিজ্ঞতাও। যেমন, সুনীলদার তুখোড় উপস্থিত বুদ্ধির কথা বলতে গিয়ে, একবার বলেছিলেন কোনো এক বছরের বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের অভিজ্ঞতার কথা। তখন সেই সম্মেলন বসত মার্কাস স্কোয়ারে। সেখানে স্টল দিয়েছে কৃত্তিবাস। সন্ধেবেলা ঘুরতে ঘুরতে সেই স্টলে এসে হাজির স্যার। এসে দেখলেন, কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর কেউই নেই সেখানে। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে, তারা মাঠেই কোথাও আছে। আড্ডা মারছে। ফলে বেরিয়ে পড়েন স্যার তাদের খোঁজে। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ চোখে পড়ে, খানিক অন্ধকার আবছায়া মতো একটা জায়গায়, গোল হয়ে বসে আছে তারা। পুরো কৃত্তিবাসের দলবল। আড্ডা মারছে। তাদের সঙ্গে গল্প করতে স্যারও দাঁড়িয়ে পড়েন। আর কথা বলতে গিয়েই টের পান, তারা সবাই অল্পস্বল্প নেশা করে আছে। ওই বৃত্তে তারাপদ রায়কে দেখতে না পেয়ে, সুনীলদাকে জিজ্ঞাসা করেন—“তারাপদকে দেখছি না তো। ও আসেনি?” সুনীলদা জানান—“না না, আমাদের ফুরিয়ে গেছে তো। তাই ও একটু আনতে গেছে।” গল্প চলছে। খানিক পরেই ফেরেন তারাপদ রায়। এক হাতে দড়ি দিয়ে ঝোলানো একটা মাটির কলসি। মুখ সরা দিয়ে ঢাকা। আর আরেক হাতে অনেকগুলো মাটির খুরি। তাকে ফিরতে দেখেই উল্লাসে হইহই করে ওঠে বাকিরা—“ওই তো তারাপদ এসে গেছে!” কলসি থেকে খুরিতে খুরিতে ঢালা হয় মদ। শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর খুরিটি নিয়ে উঠে আসেন স্যারের কাছে—“অন্তত একটা চুমুক আপনি খান। একবার পেসাদ করে দিন। তারপর আমরা খাবো।” খানিক বিব্রত অবস্থায় একটু বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, উনি মদ খান না। কিন্তু শরৎদা নাছোড়। ওসব কথা শুনতে রাজি নন। খানিক পীড়াপীড়ির পর অন্য রাস্তা ধরেন স্যার। বলেন—“আচ্ছা, আপনারা খেতে থাকুন। আমি একটু পরে, ঘুরে এসে বসছি আপনাদের সঙ্গে।” কিন্তু তাতেও রাজি না শরৎদা। বারবার বলতে থাকেন—“না, না, আপনি আগে একটু পেসাদ করে দিন। একটু…একটু খেতেই হবে…একটা চুমুক…অন্তত এক চুমুক মাত্র…।” স্যারের বিপদে পড়া এই অবস্থা দেখে, পিছনে বসা সুনীলদা গম্ভীরভাবে বলে ওঠেন—“শরৎবাবু, উনি খেলে কিন্তু মাত্র এক চুমুকে থামেন না। পুরোটাই খেয়ে নেবেন কিন্তু।” এই শুনে আতঙ্কিত শরৎদা পিছিয়ে আসেন এক লাফে—“ও…তাই? তাই?” বোঝা যায় সুনীলদার ওষুধে কাজ হয়েছে। আর হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন স্যার।

এই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে শঙ্খ ঘোষের সম্পর্ক যে কী অগাধ পারস্পরিক শ্রদ্ধা আর ভরসার ছিল আজীবন, তা আরেকটা ঘটনা বললে বোঝা যাবে। একবার তালপাতা প্রকাশনা থেকে একটি বই বেরোয় “সুনীলকে লেখা চিঠি”। এই বই করার পিছনে স্যারেরও যে কী গোপন অবদান ছিল, তা শুনেছি তালপাতার গৌতম সেনগুপ্তর থেকে। সেটা সুনীলদা নিজেও জানতেন। যাই হোক, সে বই করার সময়ে, একবার গৌতমদা জিজ্ঞাসা করেন সুনীলদাকে—“আচ্ছা সুনীলদা, আপনার তো তিন জায়গায় তিনরকম জন্মসাল দেখছি। আপনার নানা বইয়ের ব্লার্বে লেখা আছে ১৯৩৪। আবার আপনার আধার বা ভোটার কার্ডে আছে আরেকরকম। আবার পাসপোর্টে আছে তার থেকেও আলাদা। তাহলে সঠিক কোনটা?’ সুনীলদা অবাক হয়ে বলেন—“ও…তাই নাকি? তুমি ওগুলোও সব দেখেছ?” গৌতমদা জানায়, “হ্যাঁ, দেখেছি বলেই তো বললাম।” “হ্যাঁ…তাই তো…”—খানিক থেমে থেকে সুনীলদা বলেন—“তা, এ বিষয়ে উল্টোডাঙা কী বলছে?” গৌতমদা জানায়, “স্যার বলছেন ১৯৩৪”। সুনীলদা হেসে বলেন—“তাহলে ওটাই হবে।”

শেষদিকের মতো, এত বেশি অনুষ্ঠানে যেতেন না স্যার আগের শতকেও। গেলেও মঞ্চে উঠতেন না। বিশ্বজিৎ পণ্ডা মজা করে বলত—“সুনীলদার সৌন্দর্য দাঁড়িয়ে আছে হ্যাঁ-এর উপর, আর স্যারের সৌন্দর্য দাঁড়িয়ে আছে না-এর উপর।” প্রতি রবিবার সকালে স্যারের বাড়িতে আমাদের যে আড্ডা বসত, সেখানে একদিন ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায় এসেছেন। একসময়ে চমৎকার কবিতা লিখতেন, সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গে, লিখেছেন “এবংপুরের টিকটিকি”-র মতো অনবদ্য বই। কিন্তু নানারকম নেশার ফলে তাঁর তখন সম্পূর্ণ উন্মাদদশা। জানলার দিকে মুখ করে বসে আছেন চুপচাপ। আর জয়দেবদা—জয়দেব বসু—কোনো একটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কেন এরকম করেছিলেন, এটা মোটেই করা উচিত হয়নি—এইসব বলে তর্ক জুড়েছে স্যারের সঙ্গে। আচমকা ইন্দ্রনীলবাবু জয়দেবদার দিকে মুখ ফিরিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—“আচ্ছা, সিরাজ-উদ্-দৌলা যে পালিয়ে গেছিল, সেটা কি ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছিল? নাকি ট্যাক্টিকাল রিট্রিট ছিল?” জয়দেবদা খানিক ঘাবড়ে গিয়েই জিজ্ঞাসা করে—“মানে? আমি তো রবীন্দ্রনাথ নিয়ে কথা বলছিলাম। এর মধ্যে সিরাজ-উদ্-দৌলা এলো কোত্থেকে?” নির্লিপ্তমুখে ইন্দ্রনীলবাবুর জবাব—“ওই একই হলো।” এবার খানিক তেড়েফুঁড়েই জয়দেবদার জিজ্ঞাসা—“এক হলো মানে? রবীন্দ্রনাথ আর সিরাজ-উদ্-দৌলা এক হয় কী করে?” ইন্দ্রনীলবাবু জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। জাস্ট কয়েক সেকেন্ড। তারপরেই বিদ্যুৎবেগে মুখ ফিরিয়ে সপাট জবাব—“দুজনেই বাংলার শেষ নবাব।” এহেন জবাব শুনে জয়দেবদার মতো স্মার্ট ছেলেও কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপ করে গেল। তারপর মাথার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে বিড়বিড় করতে লাগল—“ঠিকই। এটা তো আগে ভাবিনি কখনো।”

আরেকবার, এক গল্পকারের মুখে শুনেছিলাম তাঁর এক মজার অভিজ্ঞতা। সেটা শীতকাল। সন্ধে পেরিয়ে, বইমেলা থেকে বেরিয়েছেন স্যার। তখন বইমেলা হত ময়দানে। সঙ্গে সেই তরুণ গল্পকার। মেলার গেট পেরিয়ে, ভিড় আর যানবাহনের হট্টগোল এড়ানোর জন্য, পাশের এক নির্জন রাস্তা ধরেছেন দুজন। হাঁটছেন গল্প করতে করতে। ধোঁয়া, অন্ধকার আর ল্যাম্পপোস্টের আলো মিলেমিশে, খানিক দূরের দৃশ্যও একটু যেন আবছা। উলটোদিকে, বেশ খানিকটা দূর থেকে, দেখা যাচ্ছে, এক ভদ্রলোক হেঁটে আসছেন তাঁর সঙ্গিনীর কাঁধে হাত দিয়ে। খানিক কাছে আসতেই, বোঝা যায় যে, তিনি দুজনেরই পূর্বপরিচিত এক প্রখ্যাত নাট্যসমালোচক। তিনিও স্যারদের দেখতে পেয়েই সঙ্গিনীর কাঁধ থেকে নামিয়ে নেন হাত। মুখোমুখি হয়ে, শারীরিক কুশল আর সামান্য কিছু কথা বিনিময় হয় তাঁদের। তারপর পরস্পরকে পেরিয়ে আবার উলটোদিকে হাঁটতে থাকেন তাঁরা। এবার সেই গল্পকার হাঁটতে হাঁটতেই জিজ্ঞাসা করেন স্যারকে—“আচ্ছা, স্যার, ওঁর ব্যাপারটা কী বলুন তো? যখনই দেখি, তখনই দেখি ওঁর সঙ্গে নতুন নতুন সব সুন্দরী বান্ধবী। নিত্যনতুন এত সুন্দরী বান্ধবী উনি জোটান কী করে?” কয়েক সেকেন্ড চুপ। তারপর স্যার সেই অননুকরণীয় ভঙ্গিতে, ধীর লয়ে বলে ওঠেন—“তা যদি আমি জানবোই, তাহলে কি আর আমাকে, তোমার সঙ্গে হেঁটে বেড়াতে হয়?”

আজ শুধু বসে বসে এইসব ভাবি। এলোমেলো ছবি। মাঝেমাঝে ঘোলাটে হয়ে যায় সব। আর আমার রক্তে ফুটে ওঠে গোধূলি। সেই গোধূলির ভিতর আবার একে একে ফুটে ওঠে এরকম অজস্র টুকরো টুকরো ছবির কোলাজ। তখন শুধু মনে হয়—আর কি কখনও কবে, এমন সন্ধ্যা হবে? আমি তখন মনে মনে শুধু স্যারের পায়ে রেখে আসি তাঁরই দুটো লাইন—“তোমার অনেক দেওয়া হলো/ আমার সমস্ত দেওয়া বাকি।”