পর্দার আড়ালে দীনময়ীর মুখ ঢাকা পড়ে যায় – দীপক সাহা

দেশের নারীকল্যাণে বিদ্যাসাগরের অবদান অনস্বীকার্য। স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার, বাল্যবিবাহ বিরোধিতা করা, বিধবাবিবাহ আইনের সমর্থন প্রভৃতি যুগান্তকারী পদক্ষেপের রূপকার ছিলেন তিনি। নারীদের প্রতি তাঁর অসামান্য অবদানের কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় নারীশিক্ষার প্রসারে যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁর কাছে এ বঙ্গের সমস্ত নারীদের আজীবন ঋণী থাকতে হবে। নারীও যে মানুষ এবং চেতনাময়ী নারী একটা সুন্দর জীবন যাতে পেতে পারে এই প্রচেষ্টায় তাঁর খামতি ছিল না। সেই চেষ্টার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিকটা ছিল স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার। শিক্ষার আলোয় আলোকিত হলে নারী নিজের ভালোমন্দ বুঝতে পারবে, তার বিরুদ্ধে ঘটে চলা সমস্ত অন্যায়ের প্রতিবাদ করার ক্ষমতা অর্জন করবে, এটা বুঝেছিলেন। তাঁর উৎসাহ, প্রচেষ্টাতেই প্রথম বালিকা বিদ্যালয় তৈরি হয়েছিল। অভাগীদের ঠাকুরঘরে, মনের মন্দিরে অচিরেই বিদ্যাসাগর স্থাপিত হলেন আর এক ঈশ্বর রূপে। ওদিকে বিদ্যাসাগরের হস্ত দ্বারা প্রজ্বলিত নারীশিক্ষার দীপটি শত ঝঞ্ঝায় না নিভে গিয়ে জ্বলে রয়েছে একইভাবে… তাঁর মৃত্যুর বহু বছর পরেও আজও সে দীপশিখা একইরকমভাবে অনির্বাণ।

আজ আলোকপাত করার চেষ্টা করব বিদ্যাসাগরের নিজের ঘরে স্ত্রী-শিক্ষার আলো কতদূর প্রসারিত হয়েছিল।

বীরসিংহের পাশেই ক্ষীরপাই গ্রাম। সেই গ্রামের শ্রীযুক্ত শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের মেয়ে দীনময়ী দেবী তখন পাঠশালায় পড়েন। বয়স মাত্র সাত বছর। বিদ্যাসাগরের বয়স তখন চোদ্দ। অত অল্প বয়সে বিদ্যাসাগরের বিয়েতে আপত্তি ছিল। কিন্তু পিতার অনুরোধ তিনি ফেলতে পারেননি। বিদ্যাসাগরের বিবাহ প্রসঙ্গে এক সরস বর্ণনা দিয়েছেন বিদ্যাসাগরের ভাই শম্ভুনাথ বিদ্যারত্ন। তাঁর বয়ানে— “জগন্নাথপুর, রামজীবনপুর ও ক্ষীরপাই—এই তিন গ্রামই পূর্বের হুগলি জেলার অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে ওই তিন গ্রামই মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত। রামজীবনপুরের আনন্দচন্দ্র রায় বা অধিকারী, ঠাকুরদাসের খড়ুয়া ঘর, পাকা ঘর নহে, এই উল্লেখে তাঁহার পুত্রকে কন্যাদান করিলেন না। ঠাকুরদাস বড়ো মানুষ ছিলেন না বলিয়া তাঁহার সহিত কুটুম্বিতায় অনেকে সম্মত হইলেন না। পরে রাসমণি ঠাকুরানী ও পিতামহী দুর্গাদেবী ক্ষীরপাই গ্রামে সম্বন্ধ স্থির করিলেন।” শম্ভুচন্দ্র আবারও লিখছেন— “বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিবাহের সময় আমি নিতবর ছিলাম। আমার বেশ মনে আছে, আমাদের দেশে বিবাহের পরদিবস আকাটা পুকুরে স্নানের পূর্বে স্ত্রীলোকেরা কন্যাকে লুকাইয়া রাখিয়া বরকে কন্যা খুঁজিতে বলে। বর যত এ-ঘর ও-ঘর খুঁজিতে থাকে, স্ত্রীলোকেরা তত কৌতুক করিতে থাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে তাহাই হইয়াছিল। রীতি বর্হিভূত হয় নাই।”

বিয়ের আসরে কন্যা সম্প্রদান কালে মেয়ের বাবা শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য বিদ্যাসাগরের বাবা ঠাকুরদাসকে বিনীতভাবে বলেছিলেন— “বন্দ্যোপাধ্যায়! তোমার ধন নাই, কেবল তোমার পুত্র বিদ্বান হইয়াছেন, এই কারণে আমার প্রাণসখা তনয়া দিনময়ীকে তোমার পুত্র-করে সমর্পণ করিলাম।”

যে বয়সে মেয়েরা পুতুল খেলে, বিয়ের মর্মার্থ কিছুই বোঝা যায় না, সে বয়সে দীনময়ী লালরঙের শাড়ি পরে বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন। স্বামী কী, শ্বশুরবাড়ি কী, সংসার কী, ঘরকন্না কী কিছুই বোঝার বয়স হয়নি দীনময়ীর। শ্বশুরবাড়িতে লোকজনের ভিড়ে স্বামী নামক একজন আছেন সে বিষয় অনুভবই তাঁর হয়নি। বিয়ের পর দীনময়ীকে গ্রামের বাড়িতে রেখে বিদ্যাসাগর ফিরে গেলেন কলকাতায়। স্ত্রীর কথা একপ্রকার ভুলেই গেলেন। তিনি তখন কলকাতার সংস্কৃত কলেজে পঠনপাঠনে ব্যস্ত। বিয়ের পর বিদ্যাসাগরের লেখাপড়া এবং অন্যান্য কাজে মনোযোগ বাড়ে। নানা দিক থেকে উন্নতি করেন।

শ্বশুরালয়ে স্বামীর কোনো ভালোবাসা, আদর কিছুই পেলেন না দীনময়ী। এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা হয়ে রইলেন। চাপা যন্ত্রণা তাঁকে কুরে কুরে খেত। দাম্পত্য জীবনের প্রথম স্বাদ কিছুই পাননি। বুকচাপা কষ্ট নিয়ে কলকাতা থেকে দূরে নিঃসঙ্গতাকে সঙ্গী করে ঘরবন্দি থেকে জীবনযাপন করে চলেছেন দীনময়ী।

কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে বীরসিংহে আসলেও গ্রামীণ বিভিন্ন কার্যকলাপে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন বিদ্যাসাগর। ঘরে যে অধীর আগ্রহে তাঁর স্ত্রী অপেক্ষা করছেন, সেকথা বেমালুম ভুলে যেতেন। একদিন হঠাৎ বিদ্যাসাগর গ্রামের বাড়িতে আসেন। দীনময়ী যারপরনাই আনন্দিত। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর পান সেজে স্বামীকে দিলেন। সেই সময় বিদ্যাসাগর স্ত্রীকে বললেন, পথে আসার সময় মনে হল সীতার বনবাস সম্পর্কে একটা বই লিখলে কেমন হয়। অভিমানভরা কণ্ঠে দীনময়ী স্বামীকে বলেছিলেন, “কী বই বললে?” জবাবে বিদ্যাসাগর বলেন, “সীতার বনবাস।” দীনময়ী দেবী বলেন, “তুমি সীতাকে বোঝো?” বিদ্যাসাগর বললেন, “কেন বুঝব না!” দীনময়ী দেবী বলেন, “ও পাড়ার চঞ্চলাকে আমার খুব হিংসে হয়।” বিদ্যাসাগর বলেন, “সুন্দরী নাকি?” দীনময়ী দেবী জানান, “সুন্দরী না হলেও তার ভাগ্য ভালো, তার স্বামী বিখ্যাত বিদ্যাসাগর নয়।” নিভৃত জীবনযাপনে বাধ্য হয়ে মনে মনে হয়তো দীনময়ী নিজেকে সীতার সঙ্গে একাত্ম করেছিলেন।

গ্রাম বাংলায় একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে—ঘরামির মটকা উদোম। অর্থাৎ যিনি ঘর তৈরি করেন তাঁর নিজের ঘরের মাথার আচ্ছাদনই অনেক সময় উন্মুক্ত থাকে। অনেকের মতে, ভাবতে অবাক লাগে যে বিদ্যাসাগর স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে আপ্রাণ লড়াই করেছেন আজীবন, সেই বিদ্যাসাগর নিজের স্ত্রীর প্রতি ছিলেন উদাসীন। দীনময়ী দেবীর শিক্ষার ব্যাপারে বিদ্যাসাগর উদাসীন ছিলেন না দীনময়ী দেবীরই পড়াশোনার প্রতি অনীহা ছিল, এ নিয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু এটা ঠিক দীনময়ী দেবী বিয়ের পর পড়াশোনার চৌকাঠে আর পা দেননি। একদিন বীরসিংহ গ্রামের বাড়িতে বিদ্যাসাগর লিখছিলেন; দীনময়ী দেবী বলেন, “আজকাল মেয়েরাও লেখাপড়া শিখছে।” বিদ্যাসাগর জানান, “তুমিও শিখতে পারো। আমি আরও কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করছি। তুমি পড়তে চাইলে ব্যবস্থা করে দেব।” দীনময়ী দেবী বলেন, “আমাদের সময় বিদ্যাসাগর থাকলে আমরাও পড়তে পারতাম, এই বয়সে আর হবে না।” বিদ্যাসাগর বলেন, “পড়ার আবার বয়স কি?” কিন্তু বাস্তবে দীনময়ীর আর পড়াশোনা করা হয়নি।

শাশুড়ি ভগবতী দেবী ব্যক্তিত্বময়ী নারী ছিলেন এবং সাংসারিক সমস্ত দায়দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। তাই সংসারের অন্দরমহলেও দীনময়ী প্রবেশ করতে পারেননি। দীর্ঘ পনের বছর পর একমাত্র পুত্র নারায়ণের জন্ম হয় ১৮৪৯ সালে। এই দীর্ঘ সময় তাঁর কপালে জুটেছে শ্বশুরবাড়ির গঞ্জনা, শুরু হয়েছে তুকতাক, জড়িবুটি। একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরচন্দ্র তখন কলকাতায় একের পর এক সাফল্য অর্জন করেছেন। দীনময়ীর ক্লিষ্ট প্রহর কেটেছে ঈশ্বরের অলক্ষ্যে, “বিষণ্ণ একলা দীনময়ী কাউকে বোঝাতে পারছেন না কী করে মা হবেন তিনি। তাঁর রাতযাপনে কোথাও যে ঈশ্বর নেই!”

নারায়ণের জন্মের পরেও তাঁদের দাম্পত্য সম্পর্ক গাঢ় হয়নি। এমনকি হেমলতা, কুমুদিনী, বিনোদিনী ও শরৎকুমারী—এই চার কন্যার জন্মের পরেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দূরত্ব বেড়েই চলে।

বিদ্যাসাগর-পুত্র নারায়ণের সঙ্গে ষোলো বছরের বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীর বিয়ে দিলেন ১১ অগস্ট ১৮৭০ সালে, নিজের পুরো পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে। একমাত্র পুত্রের বিবাহ সংবাদ জানার অধিকার থেকে বঞ্চিত রইলেন দীনময়ী। তিন দিন পর ভাই শম্ভুচন্দ্রকে বিদ্যাসাগর লিখলেন, “২৭শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার নারায়ণ ভবসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, এই সংবাদ মাতৃদেবী প্রভৃতিকে জানাইবে।” চিঠিতে স্ত্রীর কথা উল্লেখ নেই। দীনময়ী দেবী বিদ্যাসাগরের কাছে ‘প্রভৃতি’-র দলে ছিলেন।

স্ত্রী বা মা, কেউই সমর্থন করেননি এই বিয়ে। বিয়ে হল কলকাতার মির্জাপুর স্ট্রিটে কালীচরণ ঘোষের বাড়িতে। নারায়ণের মা বা ঠাকুমা, কেউই আসেননি। নববধূকে বরণ করলেন তারানাথ তর্কবাচষ্পতির স্ত্রী।

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীতে নারায়ণ বিদ্যারত্ন বলে পরিচিত। বিদ্যাসাগরের একমাত্র পুত্রসন্তান। তাঁর বংশের তথাকথিত ‘প্রদীপ’। বিধবাবিবাহ প্রচলন নিয়ে যখন ঝড় উঠেছে বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে, যে পরের ঘরের ছেলেকে বিধবাদের সঙ্গে বিয়ে দিতে তিনি নাকি সিদ্ধহস্ত। কই বিদ্যাসাগরের পরমাত্মীয় কেউ তো এ পথে পা মাড়াল না, সেই দুঃসময়েই বাবার পাশে দাঁড়িয়েছিল ‘কুপথগামী’ ছেলে। তবে নিন্দুকরা বলেন ‘বাবার পাশে দাঁড়ানোর জন্য’ নয়, হুগলির খানাকুল কৃষ্ণনগরের শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ১৪ বছর বয়সি বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীর প্রেমে পড়েছিলেন নারায়ণ।

এই বিয়েতে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। বিধবাবিবাহ প্রবর্তকের পুত্র বিধবাবিবাহ করায় বিদ্যাসাগরের মুখোজ্জ্বল হল, বলা বাহুল্য। ভবসুন্দরীকে বিয়ে করে বিদ্যাসাগরকে স্বস্তি দিয়েছিলেন নারায়ণ। সেকথা বিদ্যাসাগর নিজেই চিঠিতে লিখছেন ভাই শম্ভুচন্দ্রকে— “আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্ত্তক; আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি। এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না করিয়া কুমারী-বিবাহ করিলে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না… নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে, তাহার পথ করিয়াছে।”

নারায়ণ চন্দ্রের জন্মের পরের পঁচিশ বছর বিদ্যাসাগরের ব্যস্ততম সময় অধ্যাপনা, স্ত্রী-শিক্ষার বিকাশ, বাংলা গদ্যকে শিল্পে উত্তরণ, বিধবাবিবাহের প্রচলন। দীনময়ী দেবী পুত্র নারায়ণ, চার মেয়ে, তাঁদের জামাতা, পুত্রবধূ, পৌত্র, দৌহিত্রদের নিয়ে সংসার করেছিলেন। বিদ্যাসাগর জীবনে এত বেশি কর্মব্যস্ত মানুষ ছিলেন যে কিছু কিছু ব্যাপার সামলাতে পারেননি। যেমন তাঁর পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে বুঝে যতটা পথে তুলে দিতে পেরেছিলেন বিদ্যাসাগর তাঁর একমাত্র ছেলেকে সেটা পারেননি। বিদ্যাসাগরের সমস্ত কৃতিত্ব ধূলিসাৎ করে দেওয়ার জন্য এক ছেলে নারায়ণ চন্দ্রই যথেষ্ট ছিল। নারায়ণ চন্দ্রের অসৎ, নেশাগ্রস্থ জীবনযাপনের জন্য পরবর্তীতে বিদ্যাসাগর পুত্রকে ত্যাগ করেন। হয়তো তিনি কল্পনাতেও ভাবেননি পুত্রের বিয়ের মাত্র দু-বছরের মধ্যে তাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হবেন তিনি। আর এই পুত্র-বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গেই কার্যত পত্নী-বিচ্ছেদ ঘটেছিল মানুষটির। পুত্রের প্রতি মায়ের অনমনীয় মনোভাব মানতে পারেননি তিনি।

পুত্র নারায়ণ চন্দ্রের প্রতি দীনময়ীর অতিরিক্ত স্নেহ স্বামীর সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বাড়িয়েছে। ‘‘প্রায় রিক্ত দীনময়ী সে যুগের বিচারে ‘অধিক’ বয়সের প্রথম সন্তানকে আঁকড়ে ধরেছিলেন আপ্রাণ।” সকল মাতা তার মাতৃস্নেহে কাতর থাকে, ছেলের জন্য অকাতরে সবকিছু প্রদানে ব্যতিব্যস্ত থাকে। মমতাময়ী দীনময়ী দেবী গোপনে পুত্রকে অর্থ সাহায্য করতেন। এমনকি নিজের অলঙ্কার পর্যন্ত বন্ধক দিতেন।

বিয়ের ৩৫ বছর পর বিদ্যাসাগর অনুভব করেছিলেন যে তিনি স্ত্রীর প্রাপ্য সঠিক মর্যাদা দেননি। দীনময়ী দেবীকে লেখা একটি চিঠির কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে, “আমার সাংসারিক সুখভোগের বাসনা পূর্ণ হইয়াছে… এক্ষণে তোমার নিকটে এ জন্মের মতো বিদায় লইতেছি… দয়া করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবে… তোমাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যয় নির্ব্বাহের যে ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি, বিবেচনাপূর্ব্বক চলিলে, তদ্দ্বারা স্বচ্ছন্দরূপে যাবতীয় আবশ্যক বিষয় সম্পন্ন হইতে পারিবেক।” যেন ‘নিত্যনৈমিত্তিক ব্যয় নির্ব্বাহ’-র বেশি কিছু প্রাপ্যই ছিল না দীনময়ীর। চিঠির একছত্রে বিদ্যাসাগর লিখেছেন, “এক্ষণে তোমার নিকটে এ জন্মের মতো বিদায় লইতেছি এবং বিনয়বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি যদি কখনও কোনো দোষ বা অসন্তোষের কর্ম করিয়া থাকি, দয়া করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবে।”

চিঠির আর এক অংশে লিখেছেন, “তোমার পুত্র উপযুক্ত হইয়াছেন, অতঃপর তিনি তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।” এখানেও পুত্রের প্রতি তাঁর হতাশা ও বিরাগভাজন হওয়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ততদিনে অবশ্য নারায়ণ চন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন তিনি।

কিন্তু পুত্রের কর্তব্যহীনতার কারণে গড়ে ওঠা এই বিচ্ছেদ স্থায়ী হয়নি। স্থায়ী হয়নি নারায়ণের উদ্যোগেই। তিনি বিদ্যাসাগরের থেকে প্রথমে দূরে সরে গেলেও বিদ্যাসাগর তাঁকে ফিরিয়ে নেন। আর তার নেপথ্যে আছে ১২৯৫ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে বাবাকে লেখা নারায়ণের এক মর্মান্তিক চিঠি। সেই চিঠি বাবা-ছেলের বেদনাদায়ক সম্পর্কের অশ্রু দলিল। সেখানে নারায়ণ ফিরতে চাইছেন বাবার কাছে, ক্ষমা ভিক্ষা করছেন, অনুতাপ করছেন, অক্ষরে অক্ষরে কাঁদছেন। ১২৮২ বঙ্গাব্দে উইল করেছিলেন। ১২৯৫ বঙ্গাব্দে এই চিঠি পেয়ে কোন্ বাবা আর সন্তানকে দূরে ফেলে রাখতে পারে! বিদ্যাসাগরও পারেননি। ফিরিয়ে নিয়েছিলেন নারায়ণ চন্দ্রকে। তবে এই অনুভবী চিঠির সঙ্গে নেপথ্যে কাজ করেছিল মৃত্যুপথযাত্রী তাঁর স্ত্রী দীনময়ী দেবীর কাতর প্রার্থনাও।

১৮৮৮ সাল, দীনময়ীদেবী রোগশয্যায়। মৃত্যুকালে পুত্রকে দেখতে চেয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের অনুমতি মেলেনি। যে স্ত্রীর ত্যাগ-তিতিক্ষা ঈশ্বরচন্দ্রকে বিদ্যাসাগর হওয়ার ক্ষেত্রে পথ সুগম করেছিল, সেই স্ত্রী দীনময়ী বড়ো অভিমান করে এক বৃষ্টিমুখর রাতে ইহলোক ত্যাগ করেন। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে ১৬ই আগস্ট রক্তাতিসার রোগে দীনময়ীর মৃত্যুর সময় অবশ্য বাদুড়বাগানের বাড়িতে স্ত্রীর পাশেই থেকেছেন বিদ্যাসাগর। মৃত্যুশয্যায় তিনি স্বামীকে শেষ অনুরোধ জানান পুত্রকে ক্ষমা করার জন্য। ১৮৮৮, ১৩ই আগস্ট দীনময়ী দেবী মারা যান। বিদ্যাসাগর সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, কিন্তু নিজে বীরসিংহে শ্রাদ্ধবাসরে যাননি। প্রিয়তমা পত্নীর বিয়োগ ব্যথায় বিদ্যাসাগর কাতর হয়েছিলেন। তবে তাঁর নিঃসঙ্গ জীবন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

প্রকাণ্ড বহির্জগতের পাশে মর্যাদার বিচারে ঘর-গেরস্থালি তাৎপর্যহীন, এমনতর ভাবনা যুগান্তব্যাপী অনড় কুসংস্কারে পরিণত হয়েছে সমাজের সর্বত্র। এটাই হয়তো জগতের অলীক নিয়ম। পৃথিবীর অনেক মহান মনীষী বা মহাপুরুষেরা মানবজাতির কল্যাণে এতটাই মগ্ন থাকেন তখন সেই নমস্য ব্যক্তিরা নিজের পরিবারের প্রতি অবিচারই করেন। বিদ্যাসাগরও সেই দলের একজন।

ঈশ্বরচন্দ্রের “বিদ্যাসাগর” হয়ে ওঠার সদাব্যস্ত প্রক্রিয়ায় তাঁর থেকে বহু দূরে বীরসিংহ গ্রামে শাশুড়ি ভগবতী দেবীর কর্তৃত্বাধীনে দীনময়ী ছিলেন আজীবন ব্রাত্য। তাঁর একাকিত্ব অনুভব করার অবকাশ কখনও পাননি ঈশ্বরচন্দ্র। স্বামীসঙ্গ লাভ থেকে বঞ্চিত ছিলেন দিনময়ী দেবী । তাঁর বুক ফাটলেও মুখ ফুটে কিছুই বলেননি। বিদ্যাসাগর সারাজীবন সমাজের নানাবিধ কার্যাকলাপে ব্যস্ত ছিলেন। পরিবারে তাঁর যে একটি স্ত্রী আছে সেকথা তিনি হয়তো বেমালুম ভুলেই যেতেন। স্ত্রীর নীরব প্রশ্রয়ে বিদ্যাসাগর সাংসারিক কাজ বাদে অন্যকাজে দিনরাত ব্যস্ত থাকতেন। দীনময়ী দেবীর মতো সুশীলাকে জীবনসঙ্গিনী হিসাবে পেয়েছিলেন বলেই হয়তো বিদ্যাসাগর “বিদ্যাসাগর” হতে পেরেছিলেন। দীনময়ী দেবীর ত্যাগ কোনোদিনই আমাদের কাছে প্রাধান্য পায়নি। পর্দার আড়ালে তাঁর মুখ ঢাকা পড়ে যায়।

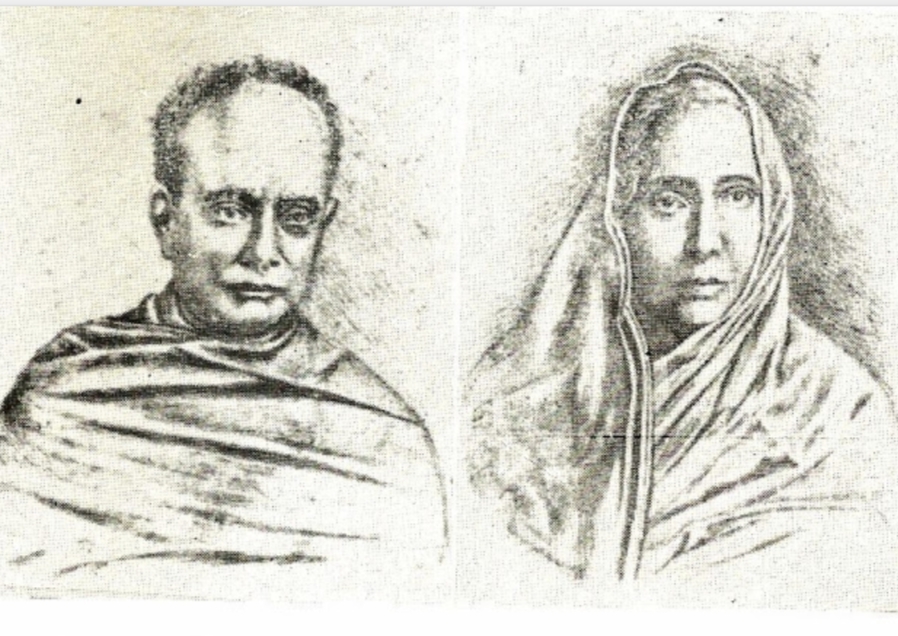

ছবি- আন্তর্জাল

ঋণস্বীকারঃ–

১। দিনময়ী, সারদাসুন্দরীঃ কিছু বুজে যাওয়া স্বর— দীপঙ্কর ভট্টাচার্য

২। সুখেন বিশ্বাস

খুব ভালো লেগেছে

খুব সুন্দর তথ্যসমৃদ্ধ লেখা, খুব ভালো লাগলো, আশা রাখি ভবিষ্যতে এই রকম লেখা আরও পাবো ।