স্তব্ধ রেখার পাশে (১ম পর্ব) – পার্থজিৎ চন্দ

প্রথম পর্ব

“At seventy-three years, I was somewhat able to fathom the growth of plants and trees, and made increasing progress, and at ninety to see further into the underlying principles of things, so that at one hundred years I will have achieved a divine state in my art, and at one hundred and ten, every dot and every stroke will be as though alive.”

তিয়াত্তর বছর বয়সে আমি এই বৃক্ষ আর গাছপালার জগতের মধ্যে কিছুটা প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। পাখি, প্রাণীদের আকৃতি, কীটপতঙ্গ আর জলের ভেতর ভেসে বেড়ানো রঙিন মাছের শরীর আমার কাছে ধরা দিচ্ছিল। এভাবে একদিন আশি-বছর বয়সে এসে মনে হল আমি ধীরে ধীরে উন্নতি করছি। নব্বই-য়ে এ বস্তুজগৎ আর প্রাণীজগতের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অপার রহস্যের সন্ধান নিশ্চয় কিছুটা পাব। একশো বছর বয়সে আমি আমার শিল্পের স্বর্গীয় উচ্চতায় গিয়ে পৌঁছাব। এবং একশো দশ বছরে আমার প্রতিটি বিন্দু, প্রতিটি রেখা প্রকৃত অর্থে’ই জীবন্ত হয়ে উঠবে।

-কাৎসুশিকা হকুসাই-এর কথাগুলির দিকে চেয়ে বসেছিলাম; অক্ষরগুলি অক্ষর নয়। প্রতিটি অক্ষরের গায়ে সংলগ্ন হয়ে রয়েছে শিল্প ও শিল্পীর মধ্যে ছেয়ে থাকা অপার রহস্য। দুটি দৃশ্য বারবার ভেসে উঠছিল- দুটি দৃশ্য’ই তৈরি হয়েছে আমার নিজের মধ্যে।

আরেকটি দৃশ্যে ভেসে উঠছিল এক খনি-শ্রমিকের চেহারা। সে ক্রমশ নেমে যাচ্ছে একটি পরিত্যক্ত খনির অতলের দিকে। প্রতিবার তার মনে হচ্ছে এবার সে আবিষ্কার করবে সে অধরা’কে। কিন্তু প্রতিদিন সে ব্যর্থ হচ্ছে।

তিয়াত্তর বছর বয়সে এসে একজন শিল্পী অনুভব করছেন তাঁর ব্যর্থতাকে; বুঝতে পারছেন তিনি এখনও প্রবেশ করতে পারেননি প্রকৃতির অতল রহস্যের মধ্যে।

আরও বহু বহু দিন লন্ঠনের মৃদু আলোর সামনে নির্ঘুম বসে থাকতে হবে; সহ্য করতে হবে সৌরঝড় ও নাক্ষত্রিক লাঞ্ছনা।

যিনি এ কথাগুলি লিখছেন তিনি ততদিনে সৃষ্টি করে ফেলেছেন ‘আন্ডার দ্য ওয়েভ অফ কানাগাওয়া’ নামে অতি-বিখ্যাত চিত্র; এই ছবিটিকে গুরুত্ব ও শিল্পগুণের দিক থেকে বিচার করে সমালোচকরা ‘দ্য স্টারি নাইট’, ‘মোনালিসা’, মনের ‘ওয়াটার লিলি’র সমগোত্রে রাখেন। ব্যর্থতার এ অহংকার আসলে শিল্পের অহংকার; এ অহংকার-কে আশ্রয় করে একজন প্রকৃত শিল্পী প্রতিদিন নিজেকে, নিজের শিল্প-কে অতিক্রম করে যেতে চান।

কানাগাওয়ার সেই বিখ্যাত ঢেউ-এর কাছে পরে ফিরে আসা যাবে, হকুসাই-এর যে ছবিটি দেখে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছিলাম, যে পবিত্র ক্ষত-কে বহুদিন লালন করে ঘুরে বেড়িয়েছি, যে ক্ষতের কাছে মানুষ বারবার ফিরে আসতে ভালবাসে সে ছবিটির নাম ‘দ্য ড্রিম অফ দ্য ফিশারম্যান’স ওয়াইফ’।

এ ছবিটি ‘আপাত’ভাবে সৃষ্টি হয়েছে একটি মিথ’কে আশ্রয় করে; তামাতোরি-হাইম মুক্তো-খোঁজা নারী। সমুদ্রের তলদেশ থেকে তিনি মুক্ত খুঁজে নিয়ে আসে্ন; জলচরদের সঙ্গে তাঁর মোলাকাত হয়।

তামাতোরি-হাইম সমুদ্রের অতলে ডুব দিয়ে সে রত্ন খুঁজে দেবার ভার নিলেন।

কিন্তু সমুদ্রে একবার যা বিসর্জিত হবে বা যা কিছু আশ্রয় নেবে তার একচ্ছত্র মালিক হবে সমুদ্রের ড্রাগনরাজা।

রিউজিন, জাপানের সমুদ্রের ড্রাগনরাজা সে রত্ন দাবি করে বসল। শুরু হল এক নারী ও ড্রাগনরাজার মধ্যে সমুদ্রের তলদেশে অবিশ্বাস্য ‘লড়াই’।

তামাতোরি-হাইম তখনও মরণশীল নারী।

তাকে তাড়া করে ফিরছে ড্রাগনরাজা।

প্রায় ধরা পড়বার মুহূর্তে তামাতোরি-হাইমের স্নায়ুর ভেতর বিদ্যুতের ঝলক খেলে গেল; যেমন খেলে সব লোকগাথায়।

তার মনে পড়ল, ড্রাগন জীবিতের শরীর থেকে মুক্তো ছিনিয়ে নিতে পারে; কিন্তু সে মৃত’কে ছোঁয় না। মৃতের শরীর থেকে মুক্তো ছিনিয়ে নেবার ক্ষমতা নেই তার।

তামাতোরি-হাইম নিজের বুকে শুধু ছুরি গিঁথলেন না, তিনি দু-স্তনের মাঝখানে সযত্নে রাখলেন সে রত্ন।

ধীরে ধীরে ভেসে উঠল তামাতোরি-হাইমের মৃত শরীর জলের উপর; রত্ন ফেরত পেলেন সম্রাট।

তামাতোরি-হাইম হয়ে উঠলেন ‘দেবী’।

এ ঘটনা খুব কম’ই ঘটে; একবার শিল্প-সৃষ্টির প্রেক্ষাপট জেনে গেলে, তার পিছনে লুকিয়ে থাকা কাহিনি জানা হয়ে গেলে শিল্পকর্মটিকে অনবরত সে আলোতেই দেখতে ইচ্ছা করে। অবচেতনে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে যায় কাহিনি। কিন্তু হকুসাই-এর ‘দ্য ড্রিম অফ দ্য ফিশারম্যান’স ওয়াইফ’ দেখবার সময় তামাতোরি-হাইমের কাহিনি দূরে… বহুদূরে অবস্থান করে।

জেলে-রমণীর নগ্ন শরীর; মৃত্যুর পর শরীরের নগ্নতা’ই তার একমাত্র অর্জন। অতিকায় অক্টোপাসের শুঁড়গুলি তীব্রভাবে জড়িয়ে রয়েছে তার শরীর।

এবার আসা শিরদাঁড়া দিয়ে হিমস্রোত নামিয়ে দেওয়া সে ‘দৃশ্যটির’ কাছে। জেলে-রমণীর দু’টি পা ঈষৎ প্রসারিত এবং সমুদ্রের তলদেশ থেকে উঠে আসা সে আদিম, প্রত্নজীবের মুখ তার যোনির কাছে স্থির। এ যেন এক নেক্রোফেলিয়া; আদিম,প্রত্ন জীবটির চোখ দুটি বিস্ফারিত। এক লহমায় মনে হবে মুণ্ডিত মস্তক কোনও দানবের মাথার ভেতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বিদ্যুতরেখা।

আর একটি অক্টোপাসের উপস্থিতি’ও রয়েছে। সে চেয়ে ধরেছে নারীটির ঠোঁট।

সুন্দর’কে কি এভাবেই তাড়া করে বেড়ায় ‘অসুন্দর’? না কি সমুদ্রের তলদেশের সেই ড্রাগন-সম্রাটের মতো আদিম,প্রত্ন, অন্ধকার, অসুন্দর আসলে অসহায়! শিল্প তার সমস্ত জীবন একদিকে রেখে, মৃত্যু ও মৃত্যুর অনিবার্যতা অনুভব করেও হেঁটে যায় সুন্দরের দিকে? সে কি নিজেকে ‘হত্যা’ করেও বাঁচিয়ে রাখে সে রত্ন, যা একদিন তাকে পরম কোনও সম্রাটের হাতে তুলে দিতে হবে!

সমুদ্রের অতলে ডুব দিয়ে এ সন্ধান, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এ সন্ধান কি আসলে জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর ডুয়েল?

মৃত্যুর পর এক অনন্ত নেক্রোফেলিয়ার মাঝখানে তুমি আমায় পেতে পারো, কিন্ত তার আগে তুমি আমাকে পাবে না।

এখানেই ছবিটিকে নিয়ে আমার যাবতীয় অস্বস্তি শেষ হলে ভাল হত; কিন্ত এক একদিন মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে গেলে ঘামতে ঘামতে মনে হ্য় ছবিটির নামের মধ্যে তো ‘ড্রিম’ নামক একটি শব্দ ছিল।

এই ‘ড্রিম’ কি জেলে-রমণীর কাছে দুঃস্বপ্নের নামান্তর! না কি আরও গূঢ় ও রহস্যময়, আদিম কোনও সংকেত ফুটে রয়েছে ছবিটির মধ্যে?

রমণীটি যে ‘স্ত্রী’ সেটিও উল্লেখিত; তা হলে কি সে ঘুমের মধ্যে, স্বপ্নের মধ্যে দুটি-উরু প্রসারিত করে অপেক্ষা করছে আদিম যৌনতার?

আর কিছু নেই; শুধু সমুদ্রের তলদেশ থেকে উঠে আসা, সমুদ্রের তলদেশে জেগে ওঠা আগ্নেয়গিরি’র লাভাস্রোতের মতো এক যৌনতার অপেক্ষা’ই রয়েছে তার? যে যৌনতার সঙ্গে তথাকথিত ‘বিকৃতি’র কোনও সম্পর্ক নেই কোথাও। যে যৌনতা তথাকথিত ও নির্মিত ‘বিকৃতি’ বলে আদৌ কিছু আছে বলে মান্যতা দেয় না। কোটি কোটি বছর ধরে প্রকৃতি জীবের কোষে কোষে যে অতৃপ্তি ভরে দিয়েছে তার তৃপ্ত হয়ে ওঠাই একমাত্র সত্য এখানে।

হকুসাই আমাকে দিনের পর দিন তাড়িয়ে মারেন; তাড়িয়ে মারে নগ্ন নারীর ‘কার্ভ’ ও মুখের আদল। স্বেচ্ছায়, না কি বাধ্যতায়… না কি সে নারী এ সবের থেকে বহদূরে মৃত্যুর বরফের মধ্যে শুয়ে থাকা এক সত্তা?

-হকুসাই-এর সব থেকে বিখ্যাত ছবি অবশ্যই ‘আন্ডার দ্য ওয়েভ ও কানাগাওয়া’। এ ছবিটি সম্পর্কে শিল্প সমালোচক হিদার রোডিও’র অভিমত, এ পর্বে হকুসাই ‘আনলার্নিং’ পদ্ধতির ভিতর দিয়ে গিয়েছিলেন।ইউরোপিয়ান ন্যাচারালিস্টিক ডিপ-স্পেসের ব্যবহার’কে তিনি নাটকীয় করে তুলেছিলেন।

জেন, বুদ্ধ, ইকেবানা ইত্যাদির আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে আরেক জাপান; তার অন্তর্গত প্রতিরোধ তীব্র। মাউন্ট ফুজি’র শান্ত, অমোঘ উপস্থিতির পাশাপাশি তাকে ঘিরে থেকেছে সমুদ্রের তীব্র জলোচ্ছ্বাস।

হকুসাই-এর এ ছবিটি যেন জাপান ‘পারসোনিফায়েড’।

এখানে হকুসাই-এর ডিপ-স্পেস’এর ব্যবহার লক্ষণীয়। দূরে শান্ত মাউন্ট ফুজি; সামনে ফুঁসে উঠছে ঢেউ। এবং সে ঢেউ-এর আদলে লুকিয়ে রয়েছে অচেনা কোনও এক সামুদ্রিক প্রাণীর করাল গ্রাস। এক মুহুর্তের জন্য মনে পড়ে যেতে বাধ্য উইলিয়াম ব্লেক-এর ‘সঙস অফ ইনোসেন্স’ এবং ‘’সঙস অফ এক্সিপেরিয়ান্সের’ কথা।

প্রকৃতির ক্রোড়ে এ দু’টিই সমান সত্য; একে অতিক্রম করে যাওয়া অসম্ভব। জাপানের ভিতর লুকিয়ে রয়েছে এ দুটি’ই।

-জাপানের শিল্পীদের মধ্যে আমার কাছে প্রিয়তম কাওয়াসে হাসুই। ‘ফুল মুন ওভার মাৎসুয়ামা ক্যাসেল’ দেখার ঘোর একজন্মে ঘোচার নয়। যেমন বেন্টন শ্রাইনের সেই দিঘি, দিঘির বুক চিরে চলে যাওয়া সেতু ও সেতুটির উপর দাঁড়িয়ে থাকা দুটি কিশোর-কিশোরী’কে ঘিরে থাকা নিঃসব্ধতার হাত থেকে আমি আজও মুক্তি পাইনি।

স্তব্ধতাকে তুলিতে তুলে এনে ক্যানভাসে বসিয়েছিলেন হাসুই।

হকুসাই-এর ছবির ডিপ-স্পেসে জেগে রয়েছে মাউন্ট ফুজি।

হাসুই-এর উডকাট-এ ফুজি অনেক বেশি বলিষ্ঠ; দৃশ্যমান। তার গায়ে ভেসে বেড়াচ্ছে মেঘ।

ফুজির গা-বেয়ে নেমে এসেছে শিরা-উপশিরা। ছবিটিতে মাউন্ট ফুজি আর গ্রামের ঘর দু’টির মধ্যে দূরত্বের আভাস দিতে ব্যবহৃত হয়েছে অনুচ্চ টিলা। সেটি ছবির বাম-দিক থেকে ডান-দিকে চলে গেছে। গ্রামের দোতলা বাড়ি, জীবনের পরম শান্তি নিয়ে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটি। বাড়িটির সামনে রিক্ত মাঠ, আলের চিহ্ন।

এবং একটু মন দিয়ে দেখলে দেখা যাবে, ঘর থেকে বেরিয়ে আসা এক শিশুর সামনে দণ্ডায়মান এক বয়স্ক নারী।

ভবিষ্যতের হাতে এই সুন্দরের ভার তুলে দেবার সময় হয়েছে তার।

তারা কি মা ও শিশু?

ছবিটির নাম ‘মাউন্ট ফুজি ফ্রম নারুসাওয়া ইন অ্টাম’; কোথাও যেন শরৎ চলে গিয়ে শীত নেমে আসার প্রস্তুতি চলছে। তার সামনে অভিনীত হয়ে চলেছে আশ্চর্য শান্ত এক দৃশ্য… আবহমানের, চিরকালের।

ওই মা ও শিশু না থাকলে মাউন্ট ফুজি নিঃসঙ্গ। হাসুই-এর ছবিতে মানুষ এভাবেই প্রকৃতির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে, তার দিকে চেয়ে থাকে। তার ‘থাকা’ শান্ত অথচ তীব্র, অনিবার্য।

২

হাসুই-এর ছবিটি নির্মিত হয়েছিল ১৯৩৬ সালে।

তার মাত্র তিন বছরের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

আজ হাসুই-এর ছবিগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় তারা যেন মাশরুম-ক্লাউডের নীচে কেঁপে ওঠার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। জীবন প্রস্তুতি নিচ্ছে লিটল-বয় আর ফ্যাট-বয়ের আগুনে ঝলসে ওঠার জন্য।

শিল্প জীবন ও সময়’কে মাতৃগর্ভের সুরক্ষা দিয়ে লালন করে যায়। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে’ও, পরমাণু বোমার সামনে দাঁড়িয়ে’ও সে গর্ভে টেনে নেয় সময়’কে। হয়তো সে সময় ক্ষতবিক্ষত; হয়তো সে সময়ে মানুষের শরীর নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েক লক্ষ প্রেত। কারণ মানুষের তৈরি অস্ত্র আর বোমার আঘাত নেমে এসেছে মানুষের’ই উপর।

হিরোশিমায় পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন যাঁরা এবং যাঁরা ভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন তাদের হাতে নির্মিত হয়েছিল বেশ কিছু ছবি।

এ ছবিটির শিল্পী ইয়োশিমুরা কিচিসুকে; ১৯৪৫-এ হিরোশিমা’য় পরমাণু বোমা নিক্ষেপের সময় তাঁর বয়স ছিল আঠারো। বিস্ফোরণের কেন্দ্রস্থল থেকে তাঁর অবস্থানের দূরত্ব ছিল প্রায় চার কিলোমিটার, নদীর ধারে তিনি দেখেছিলেন অদ্ভুত দৃশ্য, ‘নদীর ধারে আমি অদ্ভুত সব মানুষের শরীর দেখেছিলাম; তারা যেন ভিন-গ্রহ থেকে আসা জীব। ভূতের মতো চেহারা, মাথার সব চুল খসে পড়েছে, চামড়া হাড় থেকে ঝুলছে; দলে দলে তারা শহর ছাড়িয়ে শহরের বাইরে চলে যেতে চাইছে…।’

ছবিটিতে তিনটি ‘মানুষের’ আদল; কোনও নরকের কসাইখানা থেকে চামড়া ছাড়িয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাদের। কিছুক্ষণ পর মুখ থুবড়ে পড়বে তারা; তাদের শরীরে প্রেতের আভা নিয়ে জেগে রয়েছে গাঢ় লাল-রঙ। লক্ষ করলে বোঝা যাবে ফ্রেমের একদম ডান-দিকের ‘মানুষ’টির শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গ কিছুটা বেঁকে গেছে।

এ মৃত্যুযাত্রায় সে কি কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে এবং সে কারণে সে কি উদ্বিগ্ন? আরেকটু দ্রুততার সঙ্গে সে কি ‘মৃত্যু’র দিকে এগিয়ে যেতে চায়?

নীচের ছবিটি সম্পর্কে ওঙ্গোই আকিরা লিখছেন, ‘লোকজন তেষ্টায় জলের পাত্রের কাছে ছুটে এসেছিল; তারা আকণ্ঠ জল খাচ্ছিল আর মারা যাচ্ছিল। আমি তখনই তাদের দেখি…’

মোট সাতটি মানুষের মতো শরীরের জীব, তাদের মধ্যে ছয়জন জলের কাছে পৌঁছেছে। একজনের দেহ জলে ভাসছে; একটি মানুষ জলের কাছে পৌঁছেও বসে পড়েছে উবু হয়।

প্রাগৈতিহাসিক কয়েকটি প্রাণী জল খেতে এসেছিল; তারা আর ফিরবে না। প্রত্যেকের শরীরে গাঢ় লাল রক্তের ছোপ।

ভাবতে অবাক লাগে পরমাণু বিকিরণের নীচে দাঁড়িয়েও মানুষ শিল্প’কেই আঁকড়ে ধরে থাকে। সে শিল্প প্রথা হারিয়ে ফেলার; সময়ের দাবি মেনে কিমাকার, বিভষৎ। বহু দশক পর তার ভেতর থেকে আবিষ্কার করা যায় ভিন্ন মাত্রা।

নীচের ছবিটিও হিরোশিমা-বিস্ফোরণের সময়ের আঁকা। শিল্পের হাতে তখন অবসর নেই প্রতিটি রেখা’কে নিখুঁত করে তোলার। মুহূর্তকে ধরে রাখাই তখন তার সব থেকে বড় দায়িত্ব। এ ছবিটিতেও সেটা স্পষ্ট; কয়েকটা লাইন। কালো রেডিও-অ্যক্টিভ বৃষ্টি শুরু হয়েছে, জমে থাকা জলের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে কয়েকটি মানুষ। আর বাকি তিনজন কালো-বৃষ্টির দিকে মুখ তুলে তেষ্টা মেটানোর চেষ্টা করছে। জমে থাকা জল ঠিক জলের কুণ্ড নয়; মানুষগুলি ঠিক মানুষ নয়। এখানেই ছবিটি প্রাসঙ্গিক।

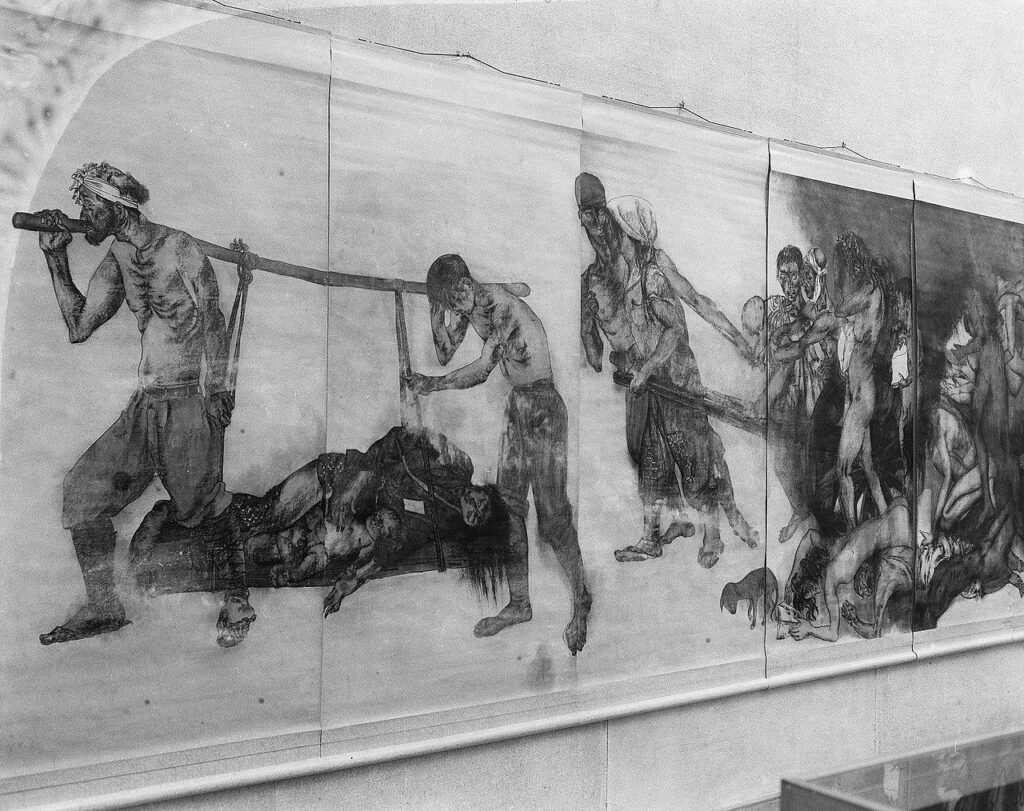

-এসব হাড়-হিম করে দেওয়া ছবি’র সামনে বসে মনে হয়, কেন ‘হিরোশিমা প্যানেল’ নিয়ে অদ্ভুত নীরবতা পালন করে চলে পশ্চিমি-দুনিয়া? আমেরিকা যে তার কৃতকর্মের জন্য হিরোশিমা-প্যানেলের প্রতি উদাসীন থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। অথচ শিল্পী-দম্পতি মারুকি ইরি ও মারুকি তোশি-র পনেরো’টি প্যানেল মানুষের যুদ্ধের ইতিহাস ও মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণার প্রামাণ্য দলিল। একশো আশি ও সাতশো কুড়ি সেন্টিমিটার করে এক একটি প্যানেল।

নীচে দু’টি প্যানেলের ছবি, একটি’তে দেখা যাচ্ছে মৃতদেহের স্তুপ বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ছবিটির ডান-দিকে মানুষগুলি ক্রমশ রূপান্তরিত ঝলসে যাওয়া মাংসের স্তুপে।

ছবিটির দিকে তাকিয়ে থাকলে আবিষ্কার করা যাবে, যারা কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে মৃতদেহগুলি তারাও মৃত্যুপথযাত্রী। তারাও অবসন্ন ও ঝুঁকে পড়েছে মাটির দিকে।

মৃত’কে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুপথযাত্রী।

হিরোশিমা-প্যানেলের আরেকটি ছবি ‘নাগাসাকির মা’। চিতা জ্বলছে, পারমানবিক চিতা।

আগুনের মধ্যে শিশুকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে মা। ছবিটিতে বোল্ড-স্ট্রোক রয়েছে, পিছন থেকে ছুটে আসছে আগুন। এবং শিশুটির মুখ তখনও মাতৃস্তনে।

এখানেই ছবিটির আবেদন শেষ হয়ে যাচ্ছে না; আরেকটু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে আগুনের হলকাগুলি সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। ছবিটির বাম-দিকে সে সাপের কুণ্ডলী-রূপ এবং বাম-দিকে তার ফুঁসে ওঠা ফনা’রা।

-পারমানবিক বিস্ফোরণ শিল্প’কে প্রভাবিত করে; কিন্তু শিল্পের সব থেকে বড় জয় ও ক্ষমতা পারমানবিক বিস্ফোরণের থেকেও বেশি।

কারণ শিল্প’ই পারে তার দিকে উপেক্ষার দৃষ্টি ছুড়ে দিতে।

এই উদাসীনতা ও উপেক্ষার কাছে এসে অসহায় হয়ে পড়ে মানুষের ক্ষমতা দম্ভ ও হননের প্রহরগুলি।

যে ছবিটির কাছে বারবার ফিরে আসি (এবং স্বীকার করতে সংকোচ নেই, যে ছবিটি আমি প্রায় নিয়ম করে ‘হিরোশিমা-প্যানেল’এর পাশাপাশি দেখি) সেই ছবি ‘স্প্রিং ইভনিং অন দ্য কিন্টাই ব্রিজ, ইমাগুচি’র স্রষ্টা আমার প্রিয়তম শিল্পীদের একজন। তিনি অবশ্যই কাওয়াসি হাসুই।

এবার একটি অস্বস্তিকর পর্যবেক্ষণের দিকে চলে যাওয়া যাক।

হঠাৎ আবিষ্কার করা যাবে, ছবিটি নির্মিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালে; মৃত্যুর থেকে হাসুই দশ বছর দূরে দাঁড়িয়ে।

হাসুই-এর ছবিতে সেতু ঘুরে-ফিরে আসে, এখানেও এসেছে। সেতুর নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে স্বচ্ছ নীল জল।

গন্ডোলা নিয়ে নদীপথে একাকী এক মানুষ।

ধূসর ব্রিজ ও ব্রিজের পিলারগুলির সঙ্গে কন্ট্রাস্ট তৈরি করেছে নীল আকাশ ও আকাশের গায়ে ছড়িয়ে থাকা হলুদের ছোপ।

ব্রিজের নীচে, দূরে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট বাড়ি। নিকটবর্তী গ্রাম।

এবং থোকা থোকা পিঙ্ক-চেরি… চেরি’র এই মায়াবী সন্ত্রাস পেরিয়ে দর্শক’কে যেতে হবে ছবিটির ভিতর।

স্তব্ধতার ব্যবহার জানতেন হাসুই, এখানেও তার ব্যতিক্রম নেই।

নির্জনে শান্ত জীবন পেরিয়ে চলেছে মানুষ; সে একক। নির্জনতার মধ্যে সে একক। তার একাকিত্ব নেই; প্রকৃতি সংলগ্ন হয়ে রয়েছে তার সঙ্গে।

কিন্তু ১৯৪৭, যখন বুক-পিঠ পুড়িয়ে শুয়ে আছে হিরোশিমা আর নাগাসাকি তখন এ ছবি আঁকলেন কেন হাসুই?

এ কি হাসুই-এর নীরব অথচ তীব্র প্রতিরোধ! গন্ডোলায় চড়ে আসলে সময়ের স্রোত পেরিয়ে যাচ্ছে মানুষ; কোনও পারমানবিক বিস্ফোরণ তাকে স্তব্ধ করতে পারেনি।

এখন আমার তীব্র বিশ্বাস জন্মেছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিল্প থেকে যায়; ধীরে ধীরে মুছে যায় শিল্পীর পরিচয়। ভিমবেটকা থেকে অজন্তা- এ কথা সমান সত্য।

হয়তো একদিন ভবিষ্যতের কেউ কেউ এসে আবিষ্কার করবে পাশাপাশি দুটি চিত্র- কিন্টাই-ব্রিজ’কে ঘিরে থাকা বসন্ত ও নাগাসাকি’র মা। উন্নত প্রযুক্তি আবিষ্কার করবে, ভয়ংকর পারমানবিক বিস্ফোরণের দু’বছরের সময়কালের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল দু’টি ছবি।

দু’টি যেন ভিন্ন দুই গ্যালাক্সি’র; অথবা তাদের মধ্যে গূঢ় ও নিবিড় সংযোগ বিদ্যমান।

শিল্প এই এবং এই-ই। এখানেই তার সব থেকে বড় জয়।

অসাধারণ লেখা। হিরোশিমা প্যানেল সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। জাপানের ছবি নিয়ে এই চর্চা খুবই সময়োপযোগী।

ভালো লেখা,,,৷

সুন্দর। আগ্রহ রইল পরের পর্বগুলির জন্য।