আঁধার কাটল না, তিনি চলে গেলেন – রণজিৎ অধিকারী

আঁধার কাটল না, তিনি চলে গেলেন

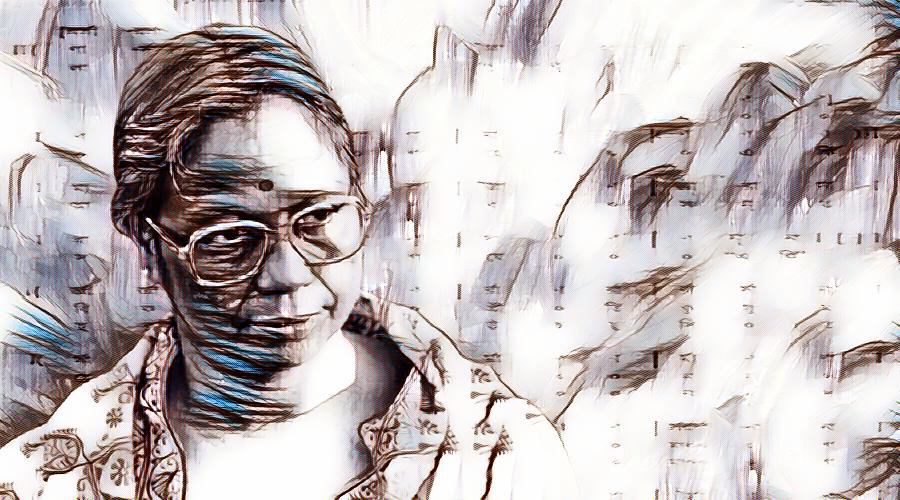

(শিল্পী সংগঠক লেখক শিক্ষক সনজীদা খাতুনের স্মৃতিলেখ)

রণজিৎ অধিকারী

‘অবরোধ-বাসিনী’ নারী সমাজের চিত্র তুলে ধরে বাঙালি নারীকে জেগে ওঠার আহ্বান করেছিলেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, সেই বিশ শতকের গোড়ায়। তখনো বাঙালি মুসলমান সমাজে জাগরণ আসেনি। সলতে পাকানো সবে শুরু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল মুসলিম সাহিত্য সমাজ আর তাদের বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন। চিন্তাভাবনায় এক বিপুল পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন যাঁরা, তাঁদের অন্যতম ছিলেন বিজ্ঞানী পরিসংখ্যানবিদ কাজী মোতাহার হোসেন।

এমন একজন উদার ব্যক্তিত্বের মেয়ে হয়ে জন্মানোর দায়িত্ব অনেক, কিন্তু আজ জোরের সঙ্গে বলা যায় সনজীদা খাতুন তার চেয়েও বেশি দায়িত্ব পালন করে গেলেন। প্রায় ৯২ বছরের দীর্ঘ জীবনে এত বিচিত্র ধরনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন তিনি যে আমরা ভুলেই যাই এই সমাজের নারীরাই এককালে অবরুদ্ধ প্রায় বন্দি জীবন কাটাতেন। গোঁড়ামি কুসংস্কার আর মৌলবাদের বিষাক্ত আবহাওয়ায় সুবাতাস বইয়ে দিতে পেরেছিলেন সনজীদা। তিনি কেবল যদি একজন শিক্ষক কিংবা সংগীতশিল্পী হয়ে থেকে যেতেন তাতেও তিনি যতখানি বাংলার সংস্কৃতিকে উজ্জ্বল করে যেতেন তার মূল্যও কম হত না। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতকে শুধু ভালোবেসে প্রাণে জড়িয়ে নিয়ে জীবন না কাটিয়ে তিনি গানকেই করে তুলেছিলেন অন্ধ একটা সময়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হাতিয়ার। পর্যায়ে পর্যায়ে তাঁর সে-লড়াই কঠিন হয়ে উঠেছে, তবু হার মানেননি।

পরাধীন দেশের পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্ত হতে না হতেই ছাত্রাবস্থায়ই তাঁকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে ভাষা-আন্দোলনে। তারপর রাষ্ট্রের কাছে পরাধীন বাঙালি জাতি যখন তার জাতিসত্তাকে হারাতে বসেছে, তখন সনজীদা খাতুনের কাছে রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছেন সংগ্রামের এক প্রতীক। এক্ষেত্রে তাঁর সংগঠন ‘ছায়ানট’ বড়ো ভূমিকা নিয়েছে। না, আয়ুব খানের মতো বাঙালিবিদ্বেষী শাসকও বাংলার সংস্কৃতিকে সেদিন ধ্বংস করে দিতে পারেনি। এরপর এল মুক্তিযুদ্ধের কাল এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পুনরুত্থানের কাল। হয়তো ভাষা আন্দোলন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের চেয়েও কঠিন ছিল একটা স্বাধীন দেশের ভেতরের নানা সংকটের সঙ্গে লড়ে যাওয়া কিন্তু বয়সকে হার মানিয়ে সনজীদা আমৃত্যু সে-লড়াই করেছেন। তখনও গত বছরের(২০২৪) জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থান হয়নি বাংলাদেশে, তাঁর ধানমণ্ডির বাড়িতে একটি সাক্ষাৎকারের জন্য গেলে তিনি অফ দ্য রেকর্ড বলেছিলেন তৎকালীন আওয়ামী সরকারের সংস্কৃতিবিরোধী নানা কর্মকাণ্ডের কথা। কীভাবে নানা সময়ে তাঁর কণ্ঠরুদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু কোনোকিছুই তাঁকে দমাতে পারেনি। সেসব এখানে আলোচনা করতে চাই না।

তাঁকে বলেছিলাম, আপনি নজরুল ইসলাম দিলীপকুমার রায়ের মতো মানুষের সান্নিধ্য পেয়েছেন, তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন নিশ্চয়ই। প্রতিবাদ করে উঠে বললেন — “এটা রটনা যে, আমি নজরুলের সান্নিধ্য পেয়েছি। এটা ঠিক নয়। উনি যখন ঢাকা বর্ধমান হাউসে এসে উঠতেন (তখন এই বাড়িটি ছিল কাজী মোতাহার হোসেনের বাসস্থান), তখন আমি খুব ছোট। তবে আমার দিদিরা ওঁর সঙ্গে খেলা করা ও গান শেখার সুযোগ পেয়েছে। তবে দিলীপকুমার রায়কে খুব কাছ থেকে দেখেছি, গান শুনেছি। কিন্তু এসব সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথই আমার আশ্রয় হয়ে উঠেছেন।”

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রধান দুটি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন হল ‘ছায়ানট’ ও ‘উদীচী’। উদীচীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিপ্লবী সাংবাদিক লেখক সত্যেন সেন। যদিও তাঁর জীবনের অনেকটা সময়ই জেলে কেটেছে, তবে জেল থেকে বেরোলেই তাঁদের বাড়িতে আসতেন। তাঁদের বাড়িতে থাকতে ভালোবাসতেন। একবার তাঁর বাড়িতেই ভাষা আন্দোলনের প্রধান সৈনিক আবদুল মতিন ও সত্যেন সেনের তর্ক চলছিল কমিউনিস্ট পার্টির ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি নিয়ে। একটা কাঠের চেয়ার দেখিয়ে সনজীদা বললেন, ওই চেয়ারে বসে কথা বলতে বলতে মতিন উঠে চলে গিয়েছিলেন। খুব কষ্ট পেয়েছিলেন সত্যেন দা।

বাংলাদেশের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে যে, রবীন্দ্রনাথের গানকে অবলম্বন করেও একটা জাতির সত্তা নির্মাণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। ঠিক যেভাবে সত্যেন সেনের উদীচীও গণমানুষের জাগরণ ও শোষণ মুক্তির আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল একদিন ।

আজ থেকে একশো বছর আগে রোকেয়া যে নারীমুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন, কাজী মোতাহার হোসেনের মতো মানুষেরা যে বুদ্ধির মুক্তির কথা বলেছিলেন — সনজীদা খাতুন সার্থকভাবে তারই উত্তরাধিকার বহন করে গেলেন আমৃত্যু। গান দিয়ে একটা জাতিকে তার দুঃসময়ে নানা সংকটেও জাগিয়ে রাখার দায়িত্ব পালন করে গেছেন।