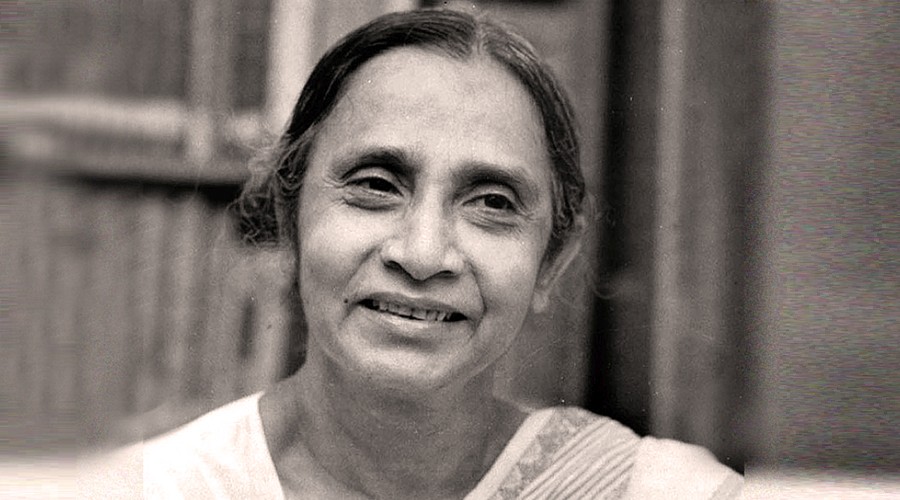

তিনি অগ্নিশিখা, তিনি তরবারি ( পর্ব ৪) – বনবাণী ভট্টাচার্য

( শেষ পর্ব )

৪.

যা কিছু মানবীয়, যা কিছু মানব জীবন ও সমাজ সংক্রান্ত তার এতটুকুতেও তাঁর জবরদস্ত জানান। তিনি আপাদমস্তক পার্থিব-বস্তুনিষ্ঠ এবং সংগ্রামী–তাঁর কোনো ইষ্টদেবতা নেই, একমাত্র মানুষ ছাড়া। মানুষের প্রতি এই ভালোবাসা থেকেই, সুকুমারী ভট্টাচার্যের সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা স্বীকার এবং সেই কারণেই তিনি অশক্ত, রুগ্ন শরীরেও দীর্ঘকাল ভারততত্ত্বকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন আমৃত্যু।

পুরাকাল থেকে, নিষ্ঠা–একাগ্রতা–দায়বদ্ধতার নানা কাহিনী প্রচলিত আছে শিবিরাজা–কর্ণ–রাজা হর্ষবর্ধন প্রমুখকে ঘিরে। সুকুমারীর অনুসন্ধিৎসা এক অপরিমেয় জেদ এবং নিষ্ঠায় পরিণত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে।

তিনি বেশ কিছুকাল ধরেই ভগ্নস্বাস্থ্য। ১৯৯৭ সাল নাগাদ সুকুমারী ভট্টাচার্যের একটা অপারেশনও হয়। বাড়ি ফিরে প্রতিদিন ভোরবেলায় শুনতে লাগলেন দেশমাতৃকার বন্দনা বৃন্দকণ্ঠে—“বন্দেমাতরম–সুজলাং সুফলাং…।” হঠাৎ একদিন মনের মধ্যে জেগে উঠল এক দুর্নিবার প্রশ্ন—দেশ তো সুজলা-সুফলা, তবে বেদের পাতায় পাতায় কেন ক্ষুধার্তের কান্না, কেন তবে ব্যক্তি বা সমষ্টির খাদ্যলাভের জন্য এত কাতর প্রার্থনা? তাঁর শরীর তখনও অশক্ত। তবু তিনি তাঁর সহায়িকা এবং অন্যান্যদের সাহায্যে বেদ এবং ওই সংক্রান্ত বিভিন্ন বই সংগ্রহ করলেন—মাটি থেকে যার উচ্চতা হল তিন ফুটেরও বেশি। এক বছর ধরে তিনি বই পাঠ করলেন—গোগ্রাসে যেন গিললেন সাড়ে সাত হাজার পৃষ্ঠা। এই পরিশ্রম, ধৈর্য এবং তীক্ষ্ম অনুসন্ধানের ফসল—“বেদের যুগে ক্ষুধা ও খাদ্য।”

‘বেদের যুগে ক্ষুধা ও খাদ্য’ বিশদে পাঠ না করলেও, ভূমিকা পাঠেই বইটির মৌলিক বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি মুখবন্ধে লিখেছেন “যে ধরনের নির্লজ্জ, উলঙ্গ মিথ্যা প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস বলে জড়ানো হয়েছে তারই কিছু প্রতিকার ঘটুক প্রকৃত তথ্য থেকে এ বাসনা এই বইটি রচনার পিছনে কার্যকরী ছিল। বৈদিক যুগে অধিকাংশ মানুষ পেট ভরে খেতে পেত না, এটা তথ্য।” যে তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর এই বক্তব্য, তাকে তিনি যুক্তিসঙ্গত ভাবেই উপস্থাপিত করছেন—“বিজ্ঞান তখন খুবই পশ্চাদপদ ছিল, শস্য উৎপাদনের কৃৎকৌশল অনুন্নত ছিল, শস্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না, প্রাকৃতিক দুর্যোগে শস্যহানি ঘটত, এসবের জন্য যে অভাব–তা সর্বাত্রিক ছিল এবং তার মধ্যে গ্লানির কিছু নেই।” সে যুগের মানুষের অজ্ঞতা–অভিজ্ঞতার অভাব–প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যুঝবার অক্ষমতা, তাকে তার চাহিদার উপযুক্ত হতে দেয়নি। এবং সেই কারণে তার ক্ষুধার জন্য তখন কেউ অপরাধী ছিল না, কারোর বঞ্চনা ছিল না।

কিন্তু সুজলা-সুফলা দেশের ক্ষুধার কারণ সুকুমারী নির্ণয় করেছেন—“আবার বৈদিক ইতিহাস অনুধাবন করতে করতে দেখি, আর্যরা আসার চার-পাঁচ শতাব্দীর মধ্যে উৎপাদন ব্যবস্থায় কৌশলগত প্রকরণে বিপ্লব এসে যাওয়ায়, উৎপাদনে বৃদ্ধি ঘটেছে, প্রয়োজনকে ছাপিয়ে কিছু উদ্বৃত্তও থাকছে। কিন্তু ঠিক তার সঙ্গেই সমাজের শ্রেণীবিভাগও দেখা দিয়েছে এবং উদ্বৃত্ত জমা হতে লাগল মুষ্টিমেয় ধনীর হাতে। তারা তা নিরন্ন মানুষের মধ্যে বন্টন না করে ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি বাড়ানোর জন্যে পণ্য হিসেবে তাকে ব্যবহার করল স্বদেশে ও বিদেশে। ফলে নীচের তলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের ক্ষুধার অন্ন কোনোদিনই মিলল না।” আর ঠিক এই কারণেই হয়তো সুজলা-সুফলা দেশের বন্দনা, ক্ষুধার্ত মানুষের হাহাকারের প্রেক্ষিতে পরিহাস মনে হয়েছে তাঁর। এবং তিনিই অভিনিবেশ সহকারে বেদ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বই থেকে তুলে আনলেন কঠিন সত্যকে যে, অপরাধ মাটির নয়, জলের নয়, এই ক্ষুধার স্রষ্টা মানুষ নিজে। একদল সংখ্যালঘু লোভী, স্বার্থপর মানুষের কারসাজিতে সুজলা-সুফলা মাটি থেকে সোনার ফসলের সাথে সাথে কান্না ভেসে বেড়ায় ক্ষুধার। তাই বৈদিক যুগের তথাকথিত রামরাজ্যে আর যা সমৃদ্ধিই ঘটে থাক, ক্ষুধার অভাব ছিল না।

সুকুমারী দেখিয়েছেন দরিদ্রের ক্ষুধা প্রতিকারহীন, আজও সেদিনও। উপনিষদের যুগ উপস্থিত করল জন্মান্তরবাদের তত্ত্ব এবং কিছু পরেই দেখা দিল কর্মবাদ। আগের জন্মের অপরাধও অজ্ঞাত, পরজন্মে ফলাফলও অজানা—কিন্তু বর্তমান জন্মের ক্ষুধা অপরিবর্তিতই। আর সেটাই সত্য যা নির্মম। অজ্ঞ ছাপোষা মানুষ পেটে গামছা বেঁধে এই ধর্মীয় তত্ত্বই মেনে নিতে বাধ্য হয় যুগ যুগ ধরে কারণ সমাজপতিরা এটাই চেয়ে আসছেন।

মানব সভ্যতার ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস — কারণ এই ইতিহাসের অক্ষরেখা হল জ্ঞান ও প্রতাপের পীড়নমূলক সম্পর্ক। সুকুমারী বহমান সমাজের পরতে পরতে বিদ্যমান এই বৈরিতাকেই নগ্ন চেহারায় প্রকাশ করেছেন। বস্তুবাদী ভারত চিন্তার জননী বলে তাঁকে আখ্যায়িত করলে তা অতিশয়তার গণ্ডিভুক্ত নাও হতে পারে। “বিশেষত তাঁর ‘নিয়তিবাদ: উদ্ভব ও বিকাশ’ এবং তার ইংরেজি ভাষান্তর Fatalism in Ancient India বৌদ্ধিক দীপ্তি, ক্ষুরধার বস্তুনিষ্ঠ ভাষ্য ও লিখন নৈপুণ্যে ভারত চিন্তা-বিশ্বের দুটি অক্ষয় আলোকস্তম্ভ।” মূল্যায়নটি বিশিষ্ট এক বুদ্ধিজীবীর। নিয়তিবাদ নিয়ে তার এই বইটি পাঠে ভারতীয় জীবনদর্শনের রহস্যজাল ছিন্ন করা সম্ভব হয়। এই বইটির মূল লক্ষ্য মানব বিশ্ব এবং মানবিকী বিদ্যার মুক্তি। এই বইয়ের মুখ্য বিষয়ে তাঁর মৌলিকত্ব বিস্ময়কর ভাবে প্রচলের বিপ্রতীপ—“মানুষ জীবনে একবারই মাত্র বাঁচে এবং পূর্বজন্মের কোনো সঞ্চিত কর্মফলের বোঝা তার পিঠে চেপে নেই, তার জীবনের গতি-প্রকৃতি মূলত নির্ধারণ করে সে নিজে আর তার সামাজিক পরিবেশ এবং এই একটিমাত্র জন্মেই কোনো অজেয় শক্তি তার ভাগ্য নিরূপণ করে না, তার ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রশ্নাতীত, এবং এটি তার একটি অনপনেয় অধিকার যা কেউ কেড়ে নিতে পারে না।” অর্থাৎ মানুষ একবারই জন্মায় আর তার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে ব্যক্তি নিজে এবং তার সমাজ ও সংস্কৃতি—এই সাদাসাপটা কথাটা মহাপণ্ডিতের এবং দুর্জেয় রহস্যের গুহা কন্দর থেকে তিনি টেনে বের করেছেন।

তাঁর প্রভার দীপ্তি এভাবেই অন্ধকারে আলো ছড়িয়েছে। এভাবেই তিনি মুক্তির শক্তিতে বিচারহীন অন্ধবিশ্বাসের রে জগদ্দল পাথর প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্যে চেপে বসেছিল, তা নাড়িয়ে দিয়েছেন। সবই বেদে আছে, তাই অটল বিশ্বাসে অমৃত বলে গরল পান করেননি, যেমন করেননি, আর এক প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্রোহী সত্ত্বা, বাংলার নবজাগরণের মহারথী ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর সমাজ সংস্কারের বিভিন্ন বিষয় ছেড়ে দিয়ে, যদি সংস্কৃত কলেজে পাঠক্রম বিতর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য লক্ষ করা যায়, তাহলেই তাঁর যুক্তিবাদিতা এবং আধুনিক মননশীলতার প্রতিফলন স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। বিদ্যাসাগর, যিনি সংস্কৃত পণ্ডিত এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ তিনি বলেছিলেন সেযুগে দাঁড়িয়ে—“সাংখ্য ও বেদান্ত ভ্রান্ত দর্শন।” এই উচ্চারণ সেদিনের সেই শাস্ত্রশাসিত সমাজে ভূমিকম্পের মতো বিপর্যয় ছিল। তিনি আরও বলেন, দেশের শাস্ত্র পণ্ডিত সম্পর্কে—“শাস্ত্রে যার বীজ আছে, এমন কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা শুনলে, সেই সত্য সম্বন্ধে তাঁদের শ্রদ্ধা ও অনুসন্ধিৎসা জাগা দূরে থাক, তার ফল হয় বিপরীত। অর্থাৎ সেই শাস্ত্রের প্রতি তাঁদের বিশ্বাস আরো গভীর হয় এবং শাস্ত্রীয় কুসংস্কার আরও বাড়তে থাকে।” এই অভ্রান্ত বোধ নিয়ে, শাস্ত্রের প্রতি এই অন্ধ আনুগত্যের বিস্ময় পরিণতি সম্পর্কে সজাগ হয়েছেন তাঁর জন্মের এক শতাব্দী পরের সত্যব্রতচারী এক জাতকের, যিনি এই ভারততত্ত্ববিদ সুকুমারী ভট্টাচার্য। শিখা থেকেই শিখা জ্বলে ওঠে। নির্বিচার শাস্ত্র-বিশ্বাস, এই মৌলবাদী চেতনার বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর বিদ্রোহের মশাল জ্বালিয়েছিলেন বিধবা বিবাহ থেকে পাঠক্রম পর্যন্ত—সেই মশালেই বোধহয় জ্বলে উঠল আরেকটি বহ্নিশিখা, ধর্মতত্ত্ব–দর্শন–ইতিহাস–সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে, ভারত–চিন্তার পথ যাতে যুগ-যুগান্তরের অন্ধকারের মধ্যে আলোকিত হয়ে উঠেছে ক্রমে ক্রমে।

সুকুমারী ভট্টাচার্যের লিখনবিশ্ব মানেই তো এক প্রতিবাদ—আর প্রতিবাদের কণ্ঠ সবসময় উচ্চগ্রামে বাঁধা থাকে। তিনি তাঁর বস্তুবাদী বিশ্লেষণ, দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির পর্যবেক্ষণের সাথে কোথাও কখনও আপোসের লক্ষ্যে মৃদুস্বরে আপত্তি তোলেননি। তাই তিনি জীবনের শেষপ্রান্তেও যখন বিশ্বজুড়ে রক্ষণশীলতার বাড়াবাড়ি, মৌলবাদী শক্তির উত্থানে ভারতের ধর্মীয় মৌলবাদের শক্তিবৃদ্ধি লক্ষ্য করেছেন সেখানেও তিনি একবারে সোচ্চারে উচ্চকণ্ঠ। আজকের ভারতের শাসকশক্তির ভারতকে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, ইতিহাস চেতনায়, মানুষের এবং বিশেষ করে মেয়েদের অধিকার সম্পর্কে পশ্চাদমুখী করে তোলার যে মৌলবাদী অপপ্রয়াস—তার বিরুদ্ধে মানুষের হাতে অস্ত্র অবশ্যই সুকুমারীর লিখনবিশ্ব।

দুঃখজনক হলেও, এটা তো ঘটনাই, প্রাচ্য ইতিহাস ও সাহিত্য তাদেরই সৃষ্টি রূপকথা হয়ে আছে। তাই ভারতে বর্তমানে চলছে ইতিহাসের বিকৃতি। সারা পৃথিবীতেই বহিরাগত–অভিবাসী, এসব নিয়ে আছে নিদারুণ মাথাব্যথা। ভারতে তারই ভিত্তিতে নাগরিকত্বে দেখা দিচ্ছে সংকট। হিন্দুত্ববাদীরা, অহিন্দুদের বহিরাগত সাব্যস্ত করতে তৎপর। এইসব অসৎ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বেশ কিছুকাল ধরে ভারতীয় জনগণের মধ্যে শুরু করে দেওয়া হয়েছে জাতি–ধর্ম–বর্ণের ভিত্তিতে মেরুকরণ। এই বিভাজনের প্রধান যুক্তিই আর্যরাই ভারতের ভূমিপুত্র। সুকুমারীর সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত–আর্যরা আগন্তুক। খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতক নাগাদ পশুচারী কৌমবদ্ধ যে জনগোষ্ঠী ভারতে আসেন এবং বিন্ধ্যের উত্তর দিকে আর্যাবর্ত অধিকার করেছিলেন, তারাই আর্যনাসের একটি সম্প্রদায় বিশেষ। আর্যরা বিশেষ কোনো জাতি নয়–জীবনযাপন পদ্ধতি, যজ্ঞ নির্ভর ধর্মাচরণে এই গোষ্ঠীভুক্তরা মূলত একই ছিল। প্রাগার্য দ্রাবিড় ও অস্ট্রিকদের ধর্মবিশ্বাস ও জীবনযাত্রা ছিল ভিন্নতর। ফলে বহিরাগত আর্যদের সাথে প্রাগার্যদের সংঘাত ছিলই। আবার আর্যদের পশুচর্যার সঙ্গে প্রাগার্যদের কৃষিকাজের যোগসুত্রও স্থাপন হয়—আর্যরা কৃষিকাজ আয়ত্ত করে তাদের থেকে। কিন্তু প্রাগার্যদের ধর্ম, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি বিপুলভাবে আর্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। যে আর্য রক্তের বিশুদ্ধতার পাগলামিতে পৃথিবী ধ্বংস হতে বসেছিল, সেই বিশুদ্ধ আর্যরক্ত ভারতেও আজ অসম্ভব কারণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিভিন্ন গোষ্ঠীর অবাধ সংমিশ্রণের ফলেই আজ উদ্ভব হয়েছে ভারতীয়দের। যে ধর্ম আজ শক্তির পরাকাষ্ঠা হয়ে উঠেছে সেই ধর্মে ঈশ্বরের কোনো ভূমিকা নেই। ধর্মও নির্মাণ করেছেন মানুষ তার নিজের প্রয়োজনেই—আর সংস্কৃত ভাষাও ইতিহাস নির্ধারিত ভাষাতাত্ত্বিক প্রক্রিয়াতেই উদ্ভব হয়েছে, ঈশ্বর-সৃষ্ট নয় একেবারেই।

বহু ধর্ম–ভাষা–জাতি নিয়ে চিরকালের সমন্বয়ী ভারতবর্ষের যে ইতিহাস তাকে যেভাবে আজ সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থে বিকৃত করা হচ্ছে, সে প্রশ্নে সুকুমারীর ভাষ্য অবশ্যই স্মরণীয়—“অতীতকাল থেকে ভারতবর্ষ বহুজাতিক–বহুধর্মীয়–বহুভাষিক। এদের মধ্যে নানা নৃতত্ত্বস্বীকৃত জাতিগোষ্ঠী তাদের ভিন্ন বিচিত্র বিশ্বাস আচরণের ধারা বহন করে চলেছে।” এইবার তিনি মৌলিক প্রশ্নটি তুলেছেন—“এদের মধ্যে কার ইতিহাস লেখা হবে, অর্থাৎ কাকে বাদ দিয়ে কাকে গ্রহণ করা হবে?” অর্থাৎ এদেশ যে কেবল হিন্দুর, একথা কোন্ ইতিহাসে বিধৃত হয়েছে?

দাদরিতে প্রৌঢ় একলাখকে স্রেফ পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে গোমাংস রাখার অপরাধে, যদিও ফ্রিজে রাখা সেই মাংস মুরগীর, তা পরে প্রমাণ হয়েছে। কিন্তু গোমাংস নিষিদ্ধ করার মানসেই, গরু পাচারের ধুয়ো তুলে শাসকদলের গোরক্ষক বাহিনী, সংখ্যালঘুদের নৃশংস ভাবে হত্যা করছে—তাদের জীবন-জীবিকা কেড়ে নিচ্ছে। কিন্তু বেদে কি সত্যিই গোমাংস নিষিদ্ধ বলা হয়েছে? সুকুমারীর বয়ান—“বেদে গোমাংস ভক্ষণের বিধানই শুধু ছিল না, বহু প্রচলিত সর্বজনীন আচার ছিল এটি। আর আজ? পারবে কেউ গলার জোরে এই সব ভেঙে বৈদিক প্রথার প্রতিষ্ঠা করতে? অপুত্রিকা বা নিঃসন্তান স্ত্রীকে কয়েক বৎসর পরে ত্যাগ করার বিধান দেয় বেদ, চেষ্টা করে দেখুক না বেদবাদীরা এই কারণে আজ স্ত্রীকে ত্যাগ করতে?” তাঁর লেখা যুক্তিনিষ্ঠ, এত তীব্র এবং তপ্ত যেন মনে হয় এক্ষুনি কোনো যাজ্ঞবল্ক্য চিৎকার করে বলে উঠবেন—“স্তব্ধ হও সুকুমারী। নয়তো তোমার মাথা খসে পড়বে।”

না, সুকুমারী স্তব্ধ হননি কথায়—থেমে থাকেননি লেখায়। তিনি অবিরাম চলেছেন পথ থেকে পথান্তরে। আর শুধু তো মসৃণ পথে চলা নয়—পথ কেটে চলা। সংস্কৃতি-যোদ্ধা সুকুমারী ভট্টাচার্যর মনের আপাদমস্তক যোদ্ধা-বেশ।

এই যুদ্ধে নেশা তাঁর আকৈশোর। সেন্ট মার্গারেট স্কুল কিশোরী সুকুমারীকে স্কুল গার্ল গাইডের জন্য মনোনীত করেছিল। সুকুমারী কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেন যে, তার পক্ষে তাঁর প্রিয় জন্মভূমি আর তাকে যারা শৃঙ্খলিত করেছে, সেই সাম্রাজ্যবাদের রাজাকে একইসঙ্গে আনুগত্য প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। গার্ল গাইডকে রাজার নামেই তখন শপথ নিতে হত। আর সেই শপথ নেওয়া ছিল তার পক্ষে জন্মভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সমান। সেই স্কুলজীবন থেকেই তাঁর যুদ্ধ শুরু—তাঁর প্রতিপক্ষ কিন্তু তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যার সাম্রাজ্যে সূর্যাস্ত হত না। এই শহর এবং দেশপ্রেমের পাঠ তার মা শান্তবালা দত্তর কাছ থেকেই শেখা।

বিদ্রোহের বীজ ছিল সুকুমারীর রক্তে। শিকড় সন্ধানে পাওয়া যায় যে, তিনি যে খ্রিস্টান পরিবারের সন্তান তার মূলেও এক প্রতিবাদ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ্রিস্টান হলেও তার গোটা পরিবার খ্রিস্টান হয়নি। সুকুমারীর দু তিন প্রজন্ম আগের এক পূর্বপুরুষ, পাড়ার এক কিশোরী বিধবা মেয়ে একাদশীর দিন ‘জল জল’ চীৎকার করার পরেও পরিজনেরা যখন স্থির থাকল, এবং সেই মেয়েটি সংজ্ঞা হারায়, হিন্দু ধর্মের আচার পালনের ফলে, তখন হিন্দুধর্মের এই নিষ্ঠুরতা তাকে এতটা ক্ষুব্ধ করে যে তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এই অমানবিকতার প্রতিবাদে। সুকুমারী বংশের ধারায় খ্রিস্টান হলেন–পরে যদিও তিনি নাস্তিক হলেন এবং সগর্বে ঘোষণা করতে পারতেন—নিজেকে ব্রাত্য ও মন্ত্রহীন বলে, মানবতারই যাঁর একমাত্র ধর্ম।

দেশপ্রেমিক বলিষ্ঠচেতা মায়ের স্নেহ-ছায়ায় যেমন তাঁর স্বদেশ চেতনা সমৃদ্ধ হয়েছে, তেমনি তাঁর বড় পিসিমা বিদ্যুৎপ্রভা বসুর বুদ্ধির উজ্জ্বলতা, এবং ব্যক্তিত্বের প্রখরতা বৃদ্ধি করেছে তাঁর চরিত্রের ঋজুতা। বিদ্যুৎপ্রভা ছিলেন সেই যুগের একজন চিকিৎসক এবং চিঠিপত্রের মাধ্যমে জানা যায় যে তিনি রবীন্দ্র সান্নিধ্যও লাভ করেছিলেন। বিদ্যুৎপ্রভা রাস্তা থেকে একজন কলেরা রোগীকে বাড়িতে এনে শুশ্রুষা করেন চিকিৎসা সাথে সাথে, যদিও তিনি জানতেন ঐ রোগীর মৃত্যু অনিবার্য। কেবলমাত্র জন্তু-জানোয়ারের মতো পথের ধারে একজন মানুষের মৃত্যু না হয়, এই মানবতাবোধ থেকেই এবং মানুষের প্রতি ওই সম্মানবোধ থেকেই তিনি ঐ মুমূর্ষুকে ঘরে এনে রেখেছিলেন।

সুকুমারীর যুক্তিবাদিতা এবং আধুনিক মুক্ত মননও এক উত্তরাধিকার। তিনি তো বিয়ে করলেন, প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজীর ওই প্রখ্যাত অধ্যাপক অমল ভট্টাচার্য, যিনি এক ব্রাহ্মণ সন্তান। সুকুমারীর খ্রিস্টান পরিবারভুক্ত আত্মজনেরা এই বিয়েতে সম্মত নন—বৃহত্তর পরিবার ব্রাহ্মণ–খ্রিষ্টান বিতর্কে সব জড়িয়ে পড়ল। সমাধান আর হয় না। তখন পরিবারের বর্ষীয়ান ঠাকুরমা খুব সাদামাঠা কথা যা বললেন, “মেয়েকে তোমরা শাড়ি গয়না পছন্দ করার স্বাধীনতা দেবে অথচ তার জীবনসঙ্গী পছন্দের অধিকার দেবে না—এ কেমন করে হয়?” প্রবীণ এই মহিলা আশ্চর্যজনক ভাবে সময়ের থেকে এগিয়ে, অনেক দূরের এই ভাবনা, অত্যন্ত সহজ করে যে যুক্তি দিয়ে প্রকাশ করলেন, সেই অত্যন্ত মূল্যবান মননশীলতা চিরকালের মতো সুকুমারীর সঞ্চয়ে থেকে গেল।

চরিত্রের বলিষ্ঠতা আর যুক্তিশীল মুক্তমন দিনে দিনে পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে তাঁর সীমারেখাহীন অধ্যয়ন এবং মার্কসবাদের বস্তুনিষ্ঠ বীক্ষা ও সেই দর্শনের মানবতার আবেদনে।

সীমাহীন লোভ সম্পদে এবং ক্ষমতায়, আধিপত্যবাদের উগ্রতায় পৃথিবী আক্রান্ত এবং অসুস্থ—রোগ সংক্রমিত হয়েছে বেশি মাত্রায় ভারতে। বিজেপির মতো এক ভয়ংকর অন্ধকারের শক্তি, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ভর করে ভারতের যুগ যুগ লালিত ঐক্যের জীবন ও সংস্কৃতিকে চুরমার করার মরণ খেলায় মেতেছে। এই সমন্বয়ী সংস্কৃতির আলো নিভিয়ে দিতে চাইছে বিকৃত ধর্মবিশ্বাস, সাম্প্রদায়িকতা ও আধিপত্যবাদের বিষ নিশ্বাসে। ধর্ম সংস্থান, নৈতিক মূল্যবোধ, ইতিহাস-সচেতনতার এই প্রতিকূলতার মধ্যে রুপালি রেখা ফুটে উঠে সুকুমারীর ভাষ্যে, প্রাচীন ভারতে চিন্তার সহাবস্থানের প্রশ্নে—“মতের ক্ষেত্রে যথেষ্টই বিরোধ ছিল, কিন্তু সেটা ছিল যুক্তি ও বুদ্ধির স্তরে।” অতি হিন্দুত্ববাদীদের মুখের শাস্ত্রবচন কেড়ে নিয়ে তিনি বললেন—“কোনো শাস্ত্র কখনোই বলেনি বিরোধী মতবাদকে ধ্বংস করতে, মত দিয়েই শুধু মতবাদীদের খণ্ডন করার কথা পড়ি, মতবাদের ক্ষতি করার কোনো নির্দেশ নেই শাস্ত্রে।” অর্থাৎ ট্রেনের মধ্যে ফেজ টুপি পড়া ১৬ বছরের ছেলেটাকে হত্যা করায় শুধু নৃশংসতাই মেলে—হিন্দু শাস্ত্রের অনুমোদন মেলে না।

ইতিহাস কংগ্রেস থেকে বিজ্ঞান কংগ্রেস, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস অবৈজ্ঞানিক চিন্তায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের বদলে অপবিজ্ঞান, ইতিহাসের বদলে কিংবদন্তি বা পুরাণকে ঢাল করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে—দেশকে ক্রমাগত সত্য থেকে দূর থেকে দূরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মানুষের চিন্তাশক্তিকে বন্ধ্যা এবং তার আত্মশক্তিকে দুর্বল আর আত্মবিশ্বাসকে ভঙ্গুর করার জন্য ওই সমাজপতিরা উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। দৈবশক্তি ও অদৃষ্টবাদকে মানুষের শক্তির বিকল্পে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে তারা মানুষকে করেছে হতমান আর নিজের শক্তিতে আস্থাহীন। জয় হোক মানুষের, জয় চিরজীবীতের বলে যিনি মানুষের নামের জয়ধ্বনি তুলেছেন, সেই বিশ্বকবির মতোই সুকুমারী মানুষের প্রতিকারহীন পরাভবে বিশ্বাস করেননি। নিয়তিবাদ এর মিথ্যে জল্পনায় তার ঘৃণা ছিল অন্তহীন। বুদ্ধি ও যুক্তির তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে, বৈদিক শাস্ত্র ও সাহিত্যে, মৌলবাদী এই স্বার্থান্বেষীদের চাপানো রূপকথা ও নিয়তিবাদের আঙরাখা তিনি ফালা ফালা করেছেন।

তিনি সমস্ত অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতেন যে, মানুষ একবার যদি–নিজের ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতাই চূড়ান্ত, এই বিশ্বাসে নিজে স্থিত হতে পারে, তাহলে সে এই নিয়তির আতঙ্ক থেকে মুক্ত হতে পারবে, পারবে নিজেকেই নিজের চালক বলে মানতে। যে লোভী বিত্তবান ও প্রবঞ্চকেরা সাধারণের জীবনে ‘নিয়তি’ হয়ে, তাদের জীবন-জীবিকা কেড়ে নেয়, অদৃষ্ট আর ভাগ্যের আতঙ্কে ডুবিয়ে রাখে, তাদের বিরুদ্ধে মানুষকেই একসাথে সোজা মেরুদণ্ডে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে হবে। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, উন্নতির উপর সামান্যতম জয়ও মানুষের আত্মিক সংগ্রামকে জয়ের পথ দেখায়। সুকুমারী ভট্টাচার্যকে চিরকাল আলোড়িত করেছে, প্রাণিত করেছে স্কুলজীবনে শিক্ষিকার আবৃত্তিতে শোনা বিদ্রোহী কবি শেলীর সেই আগ্নেয় কবিতা—

“Rise like Lions after slumber

In unvanquishable number–

Shake your chains to earth like dew

Which in sleep had fallen on you–

Ye are many — they are few.”

আজীবন বামপন্থায় বিশ্বাসী সুকুমারী ভট্টাচার্য, মৌলবাদের ধারক-বাহক বিজেপি এবং রাজ্যের শাসকদলের বর্বরতার বিরুদ্ধে চেয়েছেন মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। কারণ তিনি জানতেন, মৌলবাদ, স্বৈরাচার শেষ পর্যন্ত ফ্যাসিবাদকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকতে চায়, যা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে। রামমোহন–বিদ্যাসাগর–রবীন্দ্রনাথের বাংলায় ক্ষমতাসীন শাসকদল তাই মৌলবাদের মতোই হয়ে উঠেছে অমঙ্গলের শক্তি আর গণতন্ত্রের শত্রু।

যাঁর লিখনবিশ্ব, শত শত বছর শুধু ভারততত্ত্ব নয়, গোটা মানব সভ্যতাকে আলোকিত করবে, শত শত বছর পরেও যাঁর লিখন–সমুদ্রে ডুব দিয়ে, শুদ্ধ ও মুক্তমনের ডানা মেলে দিতে পারবে আকাশে, তাঁর চিরআকাঙ্খিত মুক্ত পৃথিবী সৃষ্টির জন্য, তাঁর জন্ম শতবর্ষে, কে কপাতার শ্রদ্ধা নিবেদন করল, তাঁর ছবিতে কত ফুলমালা জমা হল তা নিতান্তই গৌণ। কিন্তু তিনি যে মুক্তবুদ্ধি আর যুক্তির আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন, সেই আগুনে উত্তপ্ত অস্ত্র হাতে সঙ্ঘবদ্ধভাবে মানুষ নিশ্চয়ই, সামিল হবে শত্রুর বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে। এই ভয়ংকর ধর্মান্ধতার মুহূর্তে, মৌলবাদের দাপটের কালবেলায়, স্বৈরতন্ত্রের প্রতাপের উন্মুক্ত দুর্দিনে, সুকুমারী ভট্টাচার্যের তূণ থেকে বাছা বাছা বাণ সংগ্রহ করতে হবে সকলকে। আত্মশুদ্ধির জন্য “অগ্নিশিখা এসো এসো” বলে তাকেই পাঠ-পুনঃপাঠ এর মধ্য দিয়ে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে রাখতে হবে জাগিয়ে। তিনি চিরকাল অগ্নিবীণায় বাজিয়েছেন রুদ্ররাগিনী, আর বিষম বহ্নিঘাতে ছিন্ন করেছেন কুটিল যত মিথ্যার জাল। মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, কুসংস্কার আর ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের গতিরোধ করে, অন্ধকার থেকে আলোর যাত্রায়, তাঁরই অগ্নিবীণায় সুর লাগিয়ে রণক্ষেত্রে নামতে হবে, তাঁর উজ্জ্বল প্রজ্ঞা–সাহস–ঋজুতা আর সত্যানুসন্ধানের অপরাজিত জেদ বুকে নিয়ে আর সেই মননের তীব্র উচ্চারণে—“ওরে আগুন আমার ভাই, আমি তোমারই জয় গাই।”

[সমাপ্ত]